Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 55(1); 2025 > Article

-

Review Paper

중증 정신질환자의 내재화된 낙인 감소 비약물적 중재의 효과: 체계적 문헌고찰 및 메타분석 -

김소영1

, 배선형2

, 배선형2 , 현명선2

, 현명선2

- Effectiveness of non-pharmacological interventions to reduce internalized stigma in people with severe mental illness: a systematic review and meta-analysis

-

Soyoung Kim1

, Sun Hyoung Bae2

, Sun Hyoung Bae2 , Myung-Sun Hyun2

, Myung-Sun Hyun2

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2025;55(1):1-18.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.24072

Published online: February 25, 2025

1아주대학교 간호대학

2아주대학교 간호대학ㆍ간호과학연구소

1College of Nursing, Ajou University, Suwon, Korea

2College of NursingㆍResearch Institute of Nursing Science, Ajou University, Suwon, Korea

- Corresponding author: Myung-Sun Hyun College of Nursing, Ajou University, 164 World Cup-ro, Yeongtong-gu, Suwon 16499, Korea E-mail: mhyun@ajou.ac.kr

© 2025 Korean Society of Nursing Science

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NoDerivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0) If the original work is properly cited and retained without any modification or reproduction, it can be used and re-distributed in any format and medium.

- 4,783 Views

- 354 Download

Abstract

-

Purpose

- This study systematically reviewed and analyzed the effects of non-pharmacological interventions on internalized stigma among people with severe mental illness.

-

Methods

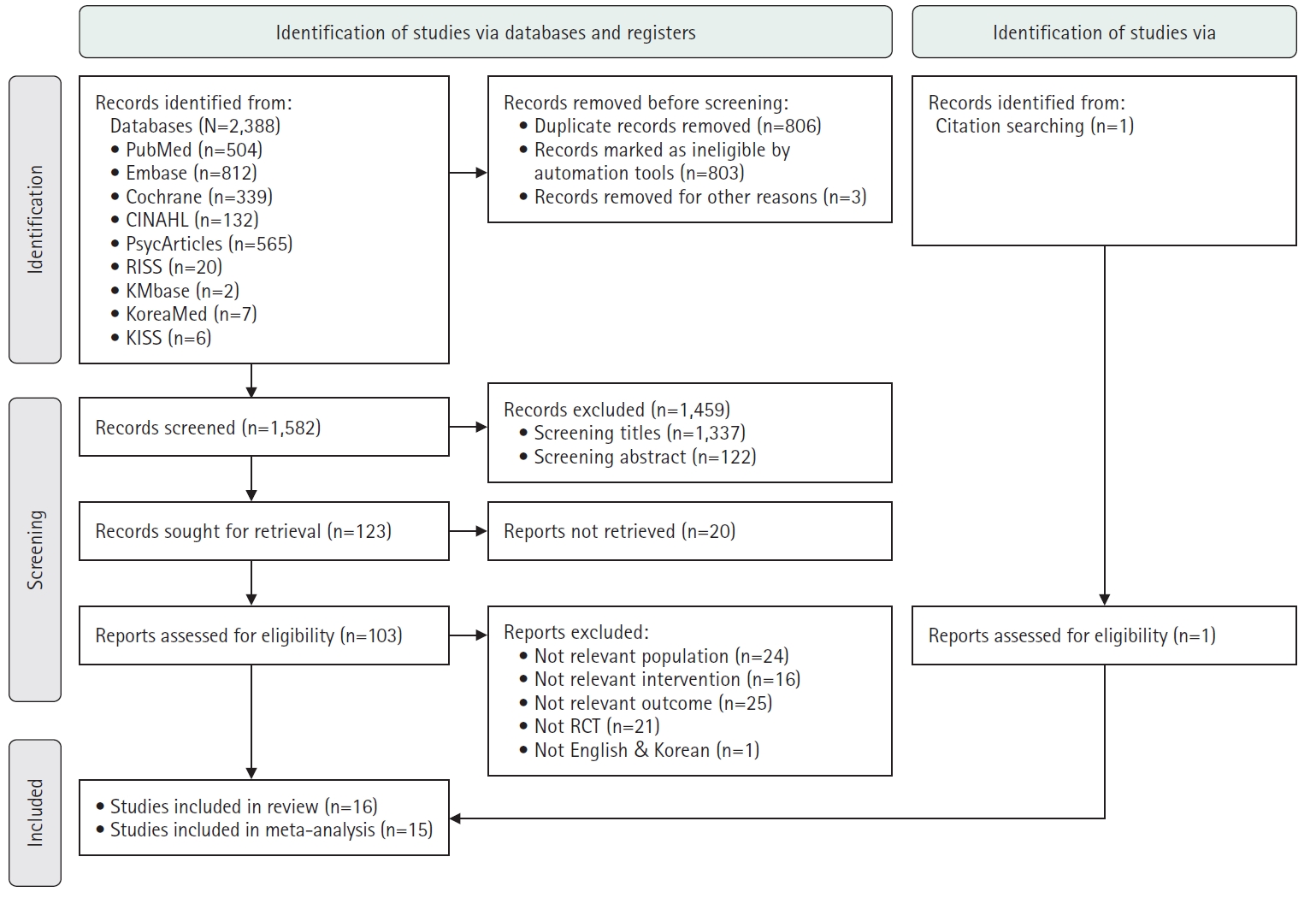

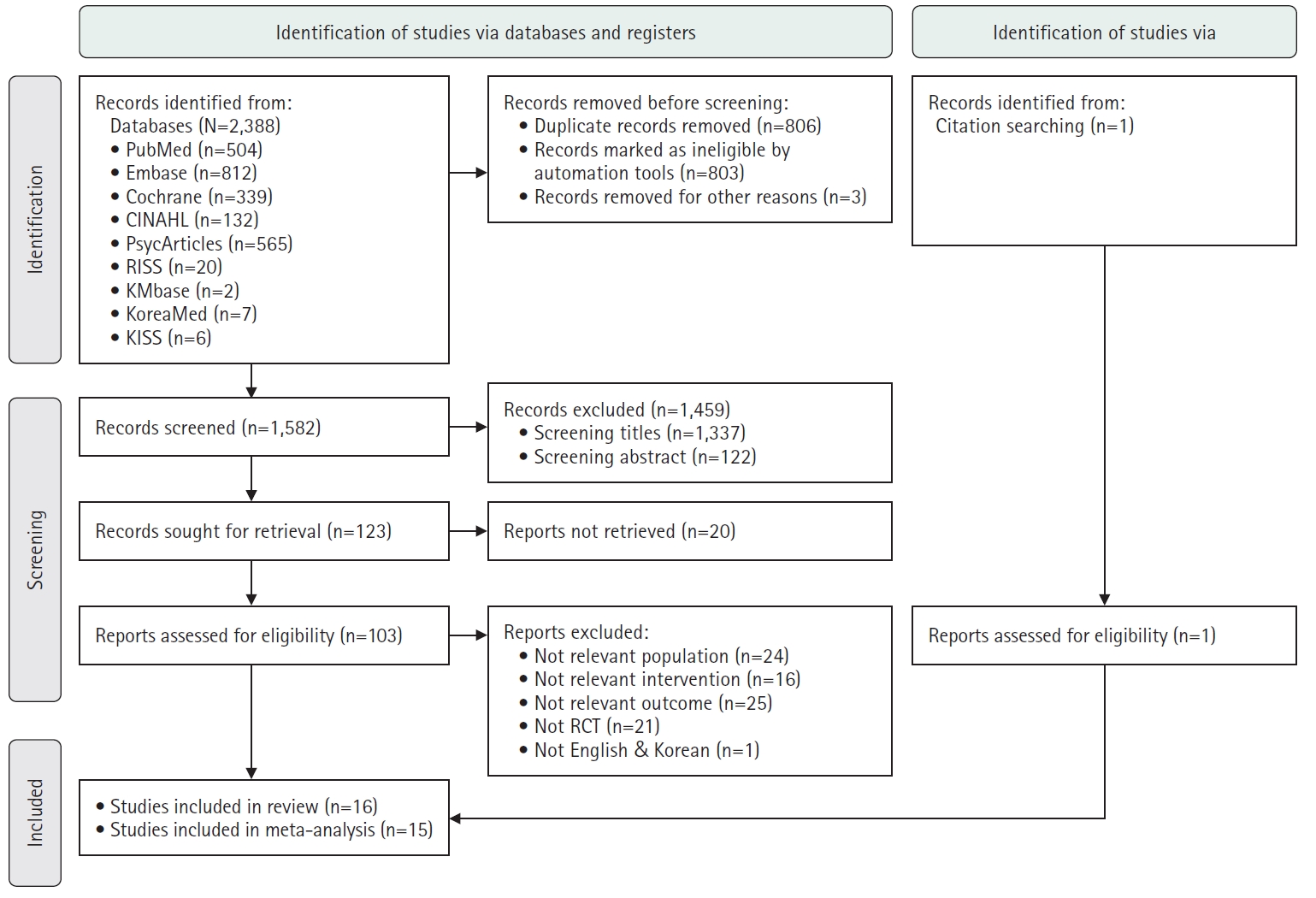

- A systematic review and meta-analysis were conducted following the Cochrane Intervention Research Systematic Review Manual and Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analysis guidelines. This study targeted people with severe mental illness as the population, interventions aimed at reducing internalized stigma, comparisons with control groups, and internalized stigma as the outcome. A literature search was performed across multiple databases, including PubMed, EMBASE, the Cochrane Library, CINAHL, PsycArticles, RISS, KMbase, and KoreaMed. The risk of bias was evaluated using the Cochrane Risk of Bias 2.0 tool. Effect sizes were computed using Hedges’s g, and subgroup analyses were conducted with Comprehensive Meta-Analysis software version 4.0.

-

Results

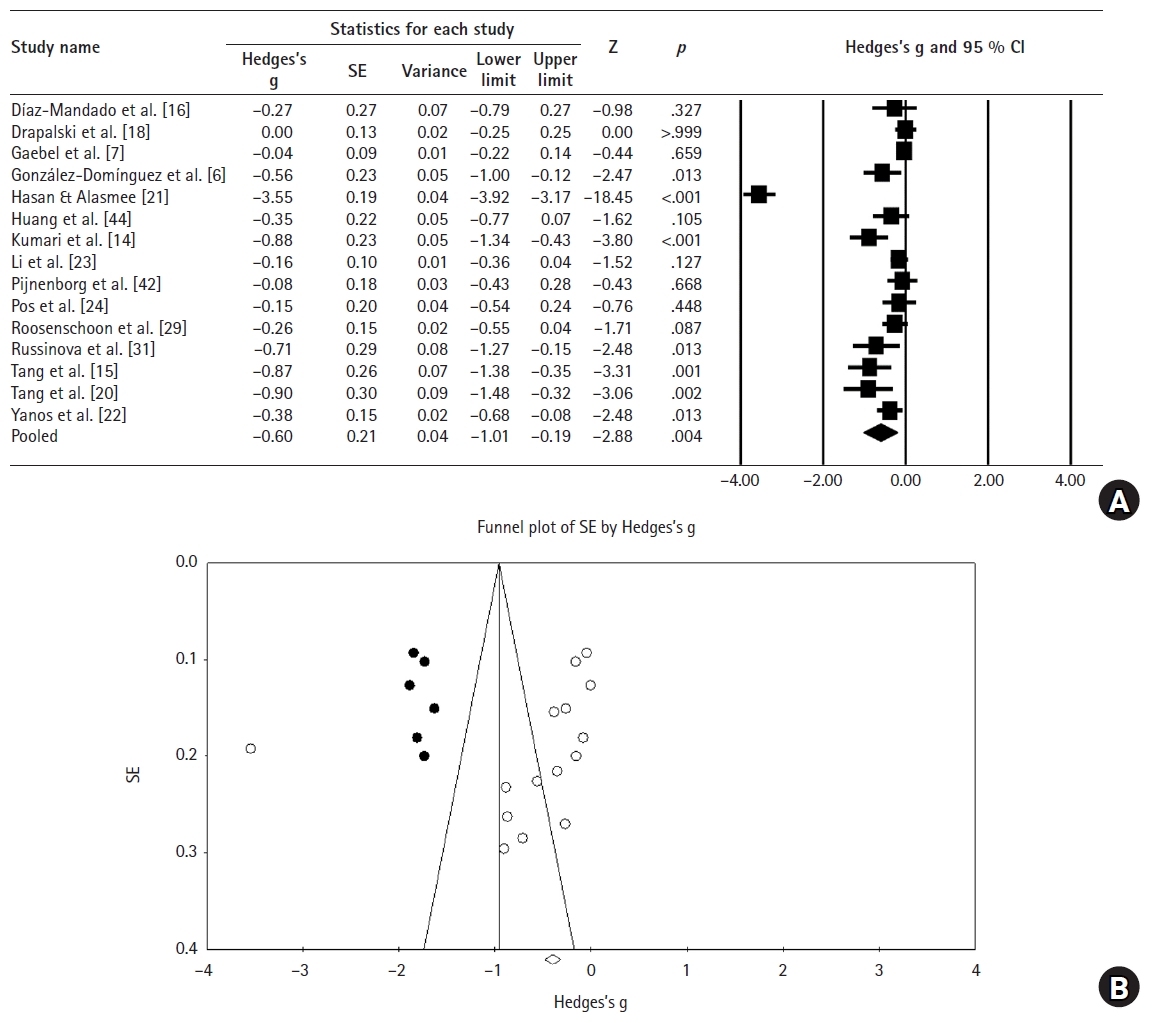

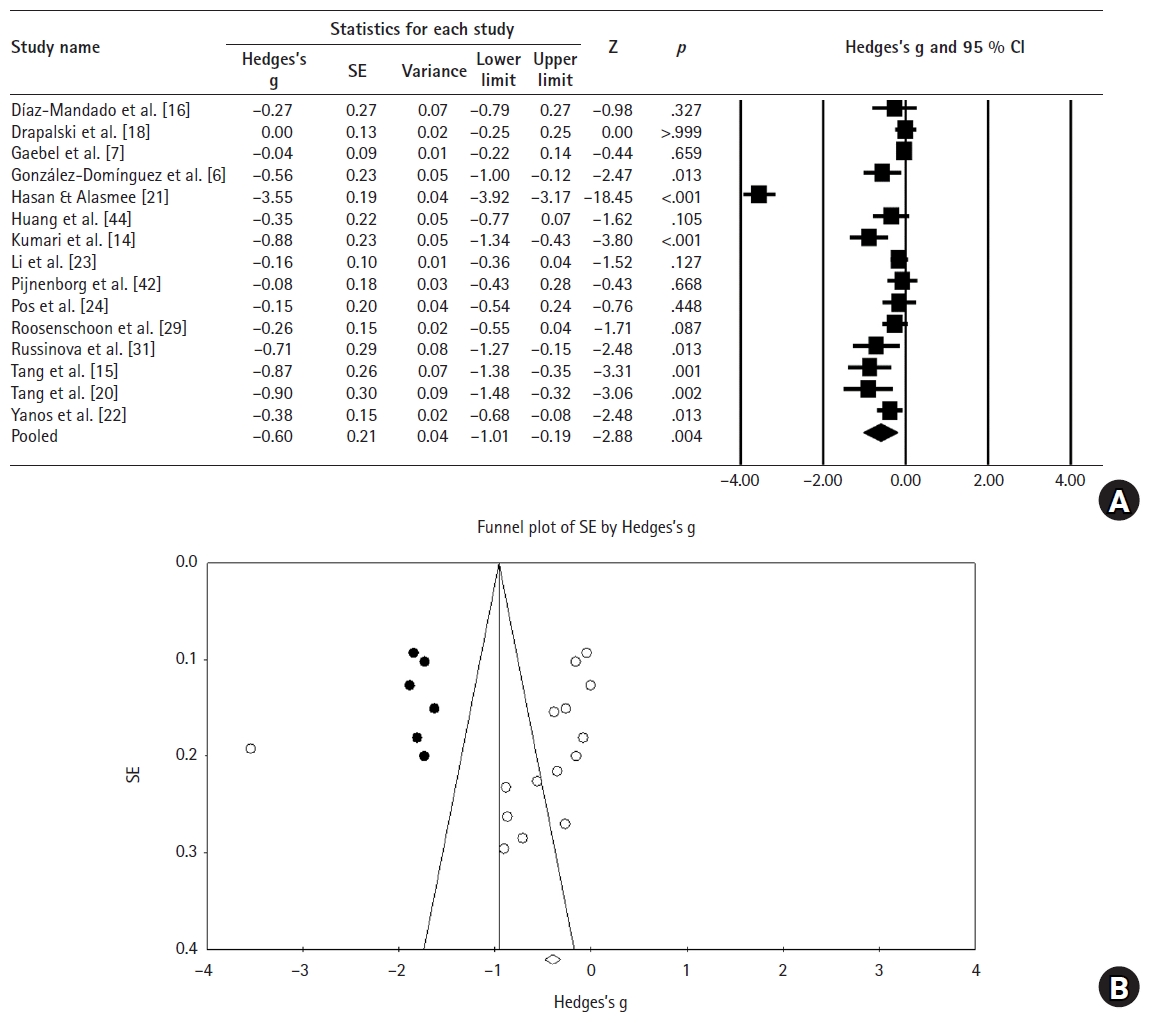

- Of 2,388 papers, 15 were included in the meta-analysis. The overall effect size (Hedges’s g) of the intervention was –0.60 (95% confidence interval, –1.01 to –0.19), indicating a statistically significant reduction in internalized stigma (Z=–2.88, p=.004). Subgroup analyses revealed that the intervention type (p=.008) and session length (p=.011) were significant moderators influencing the effectiveness of the interventions.

-

Conclusion

- Tailoring interventions by considering variables such as the intervention type and session length could enhance the effectiveness of non-pharmacological interventions for reducing internalized stigma among people with severe mental illness (PROSPERO: CRD42023418561).

서론

방법

1) 선정기준

(1) 연구대상(participants)

(2) 중재(intervention)

(3) 비교대상(comparison)

(4) 결과(outcome)

(5) 연구설계(study design)

2) 배제기준

결과

1) 대상 문헌의 일반적 특성

2) 대상자 특성

3) 중재의 특성

4) 비교대상

5) 결과지표

1) 대상자 진단명에 따른 효과크기

2) 중재 제공형태에 따른 효과크기

3) 중재유형에 따른 효과크기

4) 중재 내 동료지원 포함 여부에 따른 효과크기

5) 총 중재 회기 수에 따른 효과크기

6) 총 중재기간에 따른 효과크기

7) 회기당 중재시간에 따른 효과크기

8) 중재환경에 따른 효과크기

고찰

결론

-

Conflicts of Interest

Sun Hyoung Bae has been an Associate Editor since 2024. However, she was not involved in the review process of this manuscript. Otherwise, there was no conflict of interest.

-

Acknowledgements

None.

-

Data Sharing Statement

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Supplementary Data

Supplementary data to this article can be found online at https://doi.org/10.4040/jkan.24072.

-

Author Contributions

Conceptualization or/and Methodology: SK, MSH. Data curation or/and Analysis: SK, MSH, SHB. Funding acquisition: none. Investigation: SK, MSH, SHB. Project administration or/and Supervision: SK, MSH, SHB. Resources or/and Software: SK, MSH, SHB. Validation: SK, MSH, SHB. Visualization: SK, MSH. Writing: original draft or/and Review & Editing: SK, MSH, SHB. Final approval of the manuscript: all authors.

Article Information

| Study | Participants | Intervention | Comparison | Outcome measurement tool | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| n (mean age, yr) | Diagnosis | Format | Components | Including peer support | Session, duration, time/session | Setting | |||

| Díaz-Mandado et al. [16], Spain | Exp.: 29 (age: 42) | Schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder, obsessive compulsive disorder | Group | · Cognitive behavioral therapy | Yes | 8 sessions | Community center | Standard care | ISMI |

| Cont.: 19 (age: 43) | · Psychoeducation | 8 wk | PL | ||||||

| 120 min | |||||||||

| Drapalski et al. [18], USA | Exp.: 124 (age: 53) | Schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder | Group | · Cognitive behavioral therapy | No | 9 sessions | OPD | Standard care | ISMI |

| Cont.: 124 (age: 53) | · Narrative enhancement | 9 wk | |||||||

| · Psychoeducation | 90 min | ||||||||

| Gaebel et al. [7], Germany | Exp.: 227 (age: 42) | Schizophrenia, major depressive disorder | Group | · Cognitive behavioral therapy | No | 12 sessions | OPD, ward | Standard care | ISMI |

| Cont.: 235 (age: 40) | · Psychoeducation | 17 wk | |||||||

| - | |||||||||

| González-Domínguez et al. [6], Spain | Exp.: 41 (age: 49) | Schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder, personality disorder, obsessive compulsive disorder | Group | · Cognitive behavioral therapy | Yes | 9 sessions | Community center | Standard care | ISMI |

| Cont.: 39 (age: 47) | · Narrative enhancement | 9 wk | |||||||

| · Psychoeducation | 90 min | ||||||||

| Hasan & Alasmee [21], Jordan | Exp.: 140 (age: 31) | Schizophrenia | Individual | · Cognitive behavioral therapy | No | 13 sessions | Community center | Standard care | ISMI |

| Cont.: 138 (age: 31) | · Psychoeducation | 26 wk | |||||||

| · Social skills training | - | ||||||||

| Huang et al. [44], Taiwan | Exp.: 44 (age: 48) | Schizophrenia | Group | · Cognitive behavioral therapy | No | 20 sessions | Ward | Standard care | ISMI |

| Cont.: 42 (age: 47) | · Narrative enhancement | 20 wk | |||||||

| · Psychoeducation | 60 min | ||||||||

| Kumari et al. [14], India | Exp.: 40 (age: 43) | Schizophrenia | Individual | · Psychoeducation | No | 1 session | OPD | 5 minutes feedback | ISMI |

| Cont.: 40 (age: 38) | 1 wk | ||||||||

| 30 min | |||||||||

| Li et al. [23], China | Exp.: 199 (age: 40) | Schizophrenia | Group | · Cognitive behavioral therapy | No | 8 sessions | Community center | Face to face interview | ISMI |

| Cont.: 185 (age: 39) | · Psychoeducation | 36 wk | |||||||

| · Social skills training | 120 min | ||||||||

| Modelli et al. [38]a), Brazil | Exp.: 30 (age: 42) | Bipolar disorder, major depressive disorder | Group | · Narrative enhancement | Yes | 3 sessions | OPD | Unstructured discussion | ISMI |

| Cont.: 31 (age: 42) | 3 wk | SSMI | |||||||

| 120 min | |||||||||

| Pijnenborg et al. [42], Netherlands | Exp.: 59 (age: 40) | Schizophrenia | Group | · Cognitive behavioral therapy | No | 12 sessions | Community center | CRT | ISMI |

| Cont.: 62 (age: 38) | · Narrative enhancement | 6 wk | |||||||

| · Psychoeducation | 60 min | ||||||||

| Pos et al. [24], Netherlands | Exp.: 49 (age: 25) | Schizophrenia | Group & individual | · Cognitive behavioral therapy | Yes | 14 sessions | OPD, community center | Standard care | ISMI |

| Cont.: 50 (age: 25) | · Psychoeducation | 10 wk | |||||||

| 60 min | |||||||||

| Roosenschoon et al. [29], Netherlands | Exp.: 116 (age: 44) | Schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder, personality disorder | Group | · Cognitive behavioral therapy | Yes | 44 sessions | OPD | Standard care | ISMI |

| Cont.: 71 (age: 43) | · Psychoeducation | 48 wk | |||||||

| · Social skills training | 90 min | ||||||||

| Russinova et al. [31], USA | Exp.: 24 (age: 47) | Schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder | Group | · Narrative enhancement | Yes | 12 sessions | Community center | Waitlist | ISMI |

| Cont.: 27 (age: 45) | · Psychoeducation | 18 wk | |||||||

| 120 min | |||||||||

| Tang et al. [15], China | Exp.: 31 (age: 47) | Schizophrenia | Group | · Cognitive behavioral therapy | No | 8 sessions | Ward | Standard care | PDD |

| Cont.: 31 (age: 48) | 8 wk | ||||||||

| 120 min | |||||||||

| Tang et al. [20], China | Exp.: 27 (age: 33) | Schizophrenia | Individual | · Narrative enhancement | No | 6 sessions | Ward | Standard care | PDD |

| Cont.: 27 (age: 33) | · Psychoeducation | 2 wk | |||||||

| 30 min | |||||||||

| Yanos et al. [22], USA | Exp.: 85 (age: 47) | Schizophrenia | Group | · Cognitive behavioral therapy | No | 20 sessions | OPD, ward | Supportive group therapy | ISMI |

| Cont.: 85 (age: 43) | · Narrative enhancement | 20 wk | |||||||

| · Psychoeducation | 60 min | ||||||||

Cont., control group; CRT, cognitive remediation training; Exp., experimental group; ISMI, Internalized Stigma in Mental Illness Scale; OPD, outpatient department; PDD, Perceived Devaluation Discrimination; PL, Perceived Legitimacy of Discrimination; SSMI, Self-Stigma of Mental Illness Scale.

a)Not included in meta-analysis.

- 1. Ministry of Health and Welfare (MOHW). 2021 Mental Health Survey [Internet]. MOHW; 2022 [cited 2024 May 28]. Available from: https://wwwmohwgokr/react/al/sal0301vwjsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&CONT_SEQ=369088

- 2. Lee JW. More than 700,000 people have severe mental illnesses... It is impossible to count patients who refuse treatment. Medical Newspaper [Internet]. 2023 Sep 1 [cited 2024 May 28]. Available from: http://www.bosa.co.kr/news/articleView.html?idxno=2204662

- 3. Ministry of Health and Welfare (MOHW). Status of medical care use by people with mental illness identified through health insurance and medical benefit data over the past 10 years [Internet]. MOHW; 2021 [cited 2024 May 28]. Available from: https://www.mohw.go.kr/react/al/sal0301vw.jsp?PAR_MENU_ID=04&MENU_ID=0403&CONT_SEQ=368136

- 4. Mental Health Welfare Act, Law No. 14224 (May 29, 2016) [Internet]. Korean Law Information Center; 2016 [cited 2024 May 28]. Available from: https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?efYd=20170530&lsiSeq=183629#0000

- 5. Yanos PT, DeLuca JS, Roe D, Lysaker PH. The impact of illness identity on recovery from severe mental illness: a review of the evidence. Psychiatry Res. 2020;288:112950. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112950ArticlePubMed

- 6. González-Domínguez S, González-Sanguino C, Muñoz M. Efficacy of a combined intervention program for the reduction of internalized stigma in people with severe mental illness. Schizophr Res. 2019;211:56-62. https://doi.org/10.1016/j.schres.2019.07.010ArticlePubMed

- 7. Gaebel W, Zäske H, Hesse K, Klingberg S, Ohmann C, Grebe J, et al. Promoting stigma coping and empowerment in patients with schizophrenia and depression: results of a cluster-RCT. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2020;270:501-511. https://doi.org/10.1007/s00406-019-01064-3ArticlePubMed

- 8. Corrigan PW. The impact of stigma on severe mental illness. Cogn Behav Pract. 1998;5(2):201-222. https://doi.org/10.1016/S1077-7229(98)80006-0Article

- 9. Jeong Y, Yoo T, Lee J, Kim S, Kim J, Yoon J, et al. Factors related to internalized stigma in patients with schizophrenia. J Korean Soc Biol Ther Psychiatry. 2017;23(2):75-83. https://doi.org/10.22802/jksbtp.2017.23.2.75Article

- 10. Huang WY, Chen SP, Pakpour AH, Lin CY. The mediation role of self-esteem for self-stigma on quality of life for people with schizophrenia: a retrospectively longitudinal study. J Pac Rim Psychol. 2018;12:e10. https://doi.org/10.1017/prp.2017.18Article

- 11. Kim JH, Na H. Mediating effect of self-efficacy in the relationship between internalized stigma and treatment adherence of community dwelling patients with mental illness. J Korean Acad Psychiatr Ment Health Nurs. 2016;25(1):11-20. https://doi.org/10.12934/jkpmhn.2016.25.1.11Article

- 12. Alonso M, Guillén AI, Muñoz M. Interventions to reduce internalized stigma in individuals with mental illness: a systematic review. Span J Psychol. 2019;22:E27. https://doi.org/10.1017/sjp.2019.9ArticlePubMed

- 13. Yanos PT, Lucksted A, Drapalski AL, Roe D, Lysaker P. Interventions targeting mental health self-stigma: a review and comparison. Psychiatr Rehabil J. 2015;38(2):171-178. https://doi.org/10.1037/prj0000100ArticlePubMedPMC

- 14. Kumari S, Joseph J, Singh B. Nurse-led brief psycho-education on self-stigma among clients with schizophrenia and affective disorders: Solomon four-group design. Appl Nurs Res. 2023;69:151657. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2022.151657ArticlePubMed

- 15. Tang Q, Yang S, Liu C, Li L, Chen X, Wu F, et al. Effects of mindfulness-based cognitive therapy on stigma in female patients with schizophrenia. Front Psychiatry. 2021;12:694575. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.694575ArticlePubMedPMC

- 16. Díaz-Mandado O, Periáñez JA. An effective psychological intervention in reducing internalized stigma and improving recovery outcomes in people with severe mental illness. Psychiatry Res. 2021;295:113635. https://doi:10.1016/j.psychres.2020.113635ArticlePubMed

- 17. Albers WM, Roeg DP, Nijssen YA, Deen ML, Bongers IM, van Weeghel J. Intervention to prevent and manage the effects of victimization related to social participation for people with severe mental illness: results from a cluster randomized controlled trial. Psychiatr Rehabil J. 2021;44(3):254-265. https://doi.org/10.1037/prj0000449ArticlePubMed

- 18. Drapalski AL, Lucksted A, Brown CH, Fang LJ. Outcomes of ending self-stigma, a group intervention to reduce internalized stigma, among individuals with serious mental illness. Psychiatr Serv. 2021;72(2):136-142. https://doi.org/10.1176/appi.ps.201900296ArticlePubMed

- 19. Russinova Z, Rogers ES, Gagne C, Bloch P, Drake KM, Mueser KT. A randomized controlled trial of a peer-run antistigma photovoice intervention. Psychiatr Serv. 2014;65(2):242-246. https://doi.org/10.1176/appi.ps.201200572ArticlePubMed

- 20. Tang MW, Cheng Y, Zhang YH, Liu SJ. Effect of a positive psychology expressive writing on stigma, hope, coping style, and quality of life in hospitalized female patients with schizophrenia: a randomized, controlled trial. Perspect Psychiatr Care. 2023;2023(1):1577352. https://doi.org/10.1155/2023/1577352Article

- 21. Hasan AA, Alasmee N. Evaluation of the impact of a self-stigma reduction programme on psychosocial outcomes among people with schizophrenia spectrum disorder. J Ment Health. 2022;31(1):83-91. https://doi.org/10.1080/09638237.2021.1922628ArticlePubMed

- 22. Yanos PT, Lysaker PH, Silverstein SM, Vayshenker B, Gonzales L, West ML, et al. A randomized-controlled trial of treatment for self-stigma among persons diagnosed with schizophrenia-spectrum disorders. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2019;54:1363-1378. https://doi.org/10.1007/s00127-019-01702-0ArticlePubMedPMC

- 23. Li J, Huang YG, Ran MS, Fan Y, Chen W, Evans-Lacko S, et al. Community-based comprehensive intervention for people with schizophrenia in Guangzhou, China: effects on clinical symptoms, social functioning, internalized stigma and discrimination. Asian J Psychiatr. 2018;34:21-30. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2018.04.017ArticlePubMed

- 24. Pos K, Franke N, Smit F, Wijnen BF, Staring AB, Van der Gaag M, et al. Cognitive behavioral therapy for social activation in recent-onset psychosis: randomized controlled trial. J Consult Clin Psychol. 2019;87(2):151-160. https://doi.org/10.1037/ccp0000362ArticlePubMed

- 25. Büchter RB, Messer M. Interventions for reducing self-stigma in people with mental illnesses: a systematic review of randomized controlled trials. Ger Med Sci. 2017;15:Doc07. https://doi.org/10.3205/000248ArticlePubMedPMC

- 26. Wood L, Byrne R, Varese F, Morrison AP. Psychosocial interventions for internalised stigma in people with a schizophrenia-spectrum diagnosis: a systematic narrative synthesis and meta-analysis. Schizophr Res. 2016;176(2-3):291-303. https://doi.org/10.1016/j.schres.2016.05.001ArticlePubMed

- 27. Tsang HW, Ching SC, Tang KH, Lam HT, Law PY, Wan CN. Therapeutic intervention for internalized stigma of severe mental illness: a systematic review and meta-analysis. Schizophr Res. 2016;173(1-2):45-53. https://doi.org/10.1016/j.schres.2016.02.013ArticlePubMed

- 28. Jagan S, Mohd Daud TI, Chia LC, Saini SM, Midin M, Eng-Teng N, et al. Evidence for the effectiveness of psychological interventions for internalized stigma among adults with schizophrenia spectrum disorders: a systematic review and meta-analyses. Int J Environ Res Public Health. 2023;20(8):5570. https://doi.org/10.3390/ijerph20085570ArticlePubMedPMC

- 29. Roosenschoon BJ, van Weeghel J, Deen ML, van Esveld EW, Kamperman AM, Mulder CL. Effects of illness management and recovery: a multicenter randomized controlled trial. Front Psychiatry. 2021;12:723435. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.723435ArticlePubMedPMC

- 30. Sun J, Yin X, Li C, Liu W, Sun H. Stigma and peer-led interventions: a systematic review and meta-analysis. Front Psychiatry. 2022;13:915617. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.915617ArticlePubMedPMC

- 31. Russinova Z, Gidugu V, Bloch P, Restrepo-Toro M, Rogers ES. Empowering individuals with psychiatric disabilities to work: results of a randomized trial. Psychiatr Rehabil J. 2018;41(3):196-207. https://doi.org/10.1037/prj0000303ArticlePubMed

- 32. Higgins JP, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, et al. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions. John Wiley & Sons; 2019. p. 1-694.

- 33. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. Int J Surg. 2021;88:105906. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2021.105906ArticlePubMed

- 34. Ha KH. Qualitative case study on the peer support services for people with psychiatric disabilities in the community. Korean J Qual Res Soc Welf. 2020;14(1):5-37. https://doi.org/10.22867/kaqsw.2020.14.1.5Article

- 35. Pyle M, Pilling S, Machin K, Allende-Cullen G, Morrison AP. Peer support for internalised stigma experienced by people with psychosis: rationale and recommendations. Psychosis. 2018;10(2):146-152. https://doi.org/10.1080/17522439.2018.1437212Article

- 36. Kim SY, Park D, Seo HJ, Shin SS, Lee SJ, Jang BH, et al. NECA’s guidance for assessing tools of risk of bias. National Evidence based Healthcare Collaborating Agency; 2021.

- 37. Sterne JA, Savović J, Page MJ, Elbers RG, Blencowe NS, Boutron I, et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. BMJ. 2019;366:l4898. https://doi.org/10.1136/bmj.l4898ArticlePubMed

- 38. Modelli A, Candal Setti VP, van de Bilt MT, Gattaz WF, Loch AA, Rössler W. Addressing mood disorder diagnosis’ stigma with an honest, open, proud (HOP)-based intervention: a randomized controlled trial. Front Psychiatry. 2021;11:582180. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.582180ArticlePubMedPMC

- 39. Higgins JP, Green S. Cochrane handbook for systematic reviews of interventions, version 5.1.0 [Internet]. The Cochrane Collaboration; 2011 [cited 2024 May 28]. Available from: http://handbook.cochrane.org/

- 40. Egger M, Davey Smith G, Schneider M, Minder C. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test. BMJ. 1997;315(7109):629-634. https://doi.org/10.1136/bmj.315.7109.629ArticlePubMedPMC

- 41. Duval S, Tweedie R. Trim and fill: A simple funnel-plot-based method of testing and adjusting for publication bias in meta-analysis. Biometrics. 2000;56(2):455-463. https://doi.org/10.1111/j.0006-341x.2000.00455.xArticlePubMed

- 42. Pijnenborg GH, de Vos AE, Timmerman ME, Van der Gaag M, Sportel BE, Arends J, et al. Social cognitive group treatment for impaired insight in psychosis: a multicenter randomized controlled trial. Schizophr Res. 2019;206:362-369. https://doi.org/10.1016/j.schres.2018.10.018ArticlePubMed

- 43. Ruzanna Z, Marhani M, Parveen K, Cheah YC. Does psychoeducation improve insight of patients with schizophrenia? Malays J Psychiatry [Internet]. 2010 [cited 2024 May 28];19(2):27-40. Available from: https://journals.lww.com/mjp/abstract/2010/19020/does_psychoeducation_improve_insight_of_patients.5.aspx

- 44. Huang LT, Liu CY, Yang CY. Narrative enhancement and cognitive therapy for perceived stigma of chronic schizophrenia: a multicenter randomized controlled trial study. Arch Psychiatr Nurs. 2023;44:59-68. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2023.04.004ArticlePubMed

- 45. Garety P, Ward T, Emsley R, Greenwood K, Freeman D, Fowler D, et al. Effects of SlowMo, a blended digital therapy targeting reasoning, on paranoia among people with psychosis: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry. 2021;78(7):714-725. https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2021.0326ArticlePubMedPMC

- 46. Bell IH, Rossell SL, Farhall J, Hayward M, Lim MH, Fielding-Smith SF, et al. Pilot randomised controlled trial of a brief coping-focused intervention for hearing voices blended with smartphone-based ecological momentary assessment and intervention (SAVVy): feasibility, acceptability and preliminary clinical outcomes. Schizophr Res. 2020;216:479-487. https://doi.org/10.1016/j.schres.2019.10.026ArticlePubMed

- 47. Ghaemi SN, Sverdlov O, van Dam J, Campellone T, Gerwien R. A smartphone-based intervention as an adjunct to standard-of-care treatment for schizophrenia: randomized controlled trial. JMIR Form Res. 2022;6(3):e29154. https://doi.org/10.2196/29154ArticlePubMedPMC

- 48. Russinova Z, Mizock L, Bloch P. Photovoice as a tool to understand the experience of stigma among individuals with serious mental illnesses. Stigma Health. 2018;3(3):171-185. https://doi.org/10.1037/sah0000080Article

- 49. Dwan K, Gamble C, Williamson PR; Kirkham JJ; Reporting Bias Group. Systematic review of the empirical evidence of study publication bias and outcome reporting bias: an updated review. PLoS One. 2013;8(7):e66844. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066844ArticlePubMedPMC

- 50. Rothstein HR, Sutton AJ, Borenstein M. Publication bias in meta‐analysis. In: Rothstein HR, Sutton AJ, Borenstein M, editors. Publication bias in meta‐analysis: prevention, assessment and adjustments. John Wiley & Son Ltd; 2005. p. 1-7.

References

Figure & Data

REFERENCES

Citations

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

| Study | Participants | Intervention | Comparison | Outcome measurement tool | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| n (mean age, yr) | Diagnosis | Format | Components | Including peer support | Session, duration, time/session | Setting | |||

| Díaz-Mandado et al. [16], Spain | Exp.: 29 (age: 42) | Schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder, obsessive compulsive disorder | Group | · Cognitive behavioral therapy | Yes | 8 sessions | Community center | Standard care | ISMI |

| Cont.: 19 (age: 43) | · Psychoeducation | 8 wk | PL | ||||||

| 120 min | |||||||||

| Drapalski et al. [18], USA | Exp.: 124 (age: 53) | Schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder | Group | · Cognitive behavioral therapy | No | 9 sessions | OPD | Standard care | ISMI |

| Cont.: 124 (age: 53) | · Narrative enhancement | 9 wk | |||||||

| · Psychoeducation | 90 min | ||||||||

| Gaebel et al. [7], Germany | Exp.: 227 (age: 42) | Schizophrenia, major depressive disorder | Group | · Cognitive behavioral therapy | No | 12 sessions | OPD, ward | Standard care | ISMI |

| Cont.: 235 (age: 40) | · Psychoeducation | 17 wk | |||||||

| - | |||||||||

| González-Domínguez et al. [6], Spain | Exp.: 41 (age: 49) | Schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder, personality disorder, obsessive compulsive disorder | Group | · Cognitive behavioral therapy | Yes | 9 sessions | Community center | Standard care | ISMI |

| Cont.: 39 (age: 47) | · Narrative enhancement | 9 wk | |||||||

| · Psychoeducation | 90 min | ||||||||

| Hasan & Alasmee [21], Jordan | Exp.: 140 (age: 31) | Schizophrenia | Individual | · Cognitive behavioral therapy | No | 13 sessions | Community center | Standard care | ISMI |

| Cont.: 138 (age: 31) | · Psychoeducation | 26 wk | |||||||

| · Social skills training | - | ||||||||

| Huang et al. [44], Taiwan | Exp.: 44 (age: 48) | Schizophrenia | Group | · Cognitive behavioral therapy | No | 20 sessions | Ward | Standard care | ISMI |

| Cont.: 42 (age: 47) | · Narrative enhancement | 20 wk | |||||||

| · Psychoeducation | 60 min | ||||||||

| Kumari et al. [14], India | Exp.: 40 (age: 43) | Schizophrenia | Individual | · Psychoeducation | No | 1 session | OPD | 5 minutes feedback | ISMI |

| Cont.: 40 (age: 38) | 1 wk | ||||||||

| 30 min | |||||||||

| Li et al. [23], China | Exp.: 199 (age: 40) | Schizophrenia | Group | · Cognitive behavioral therapy | No | 8 sessions | Community center | Face to face interview | ISMI |

| Cont.: 185 (age: 39) | · Psychoeducation | 36 wk | |||||||

| · Social skills training | 120 min | ||||||||

| Modelli et al. [38]a), Brazil | Exp.: 30 (age: 42) | Bipolar disorder, major depressive disorder | Group | · Narrative enhancement | Yes | 3 sessions | OPD | Unstructured discussion | ISMI |

| Cont.: 31 (age: 42) | 3 wk | SSMI | |||||||

| 120 min | |||||||||

| Pijnenborg et al. [42], Netherlands | Exp.: 59 (age: 40) | Schizophrenia | Group | · Cognitive behavioral therapy | No | 12 sessions | Community center | CRT | ISMI |

| Cont.: 62 (age: 38) | · Narrative enhancement | 6 wk | |||||||

| · Psychoeducation | 60 min | ||||||||

| Pos et al. [24], Netherlands | Exp.: 49 (age: 25) | Schizophrenia | Group & individual | · Cognitive behavioral therapy | Yes | 14 sessions | OPD, community center | Standard care | ISMI |

| Cont.: 50 (age: 25) | · Psychoeducation | 10 wk | |||||||

| 60 min | |||||||||

| Roosenschoon et al. [29], Netherlands | Exp.: 116 (age: 44) | Schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder, personality disorder | Group | · Cognitive behavioral therapy | Yes | 44 sessions | OPD | Standard care | ISMI |

| Cont.: 71 (age: 43) | · Psychoeducation | 48 wk | |||||||

| · Social skills training | 90 min | ||||||||

| Russinova et al. [31], USA | Exp.: 24 (age: 47) | Schizophrenia, bipolar disorder, major depressive disorder | Group | · Narrative enhancement | Yes | 12 sessions | Community center | Waitlist | ISMI |

| Cont.: 27 (age: 45) | · Psychoeducation | 18 wk | |||||||

| 120 min | |||||||||

| Tang et al. [15], China | Exp.: 31 (age: 47) | Schizophrenia | Group | · Cognitive behavioral therapy | No | 8 sessions | Ward | Standard care | PDD |

| Cont.: 31 (age: 48) | 8 wk | ||||||||

| 120 min | |||||||||

| Tang et al. [20], China | Exp.: 27 (age: 33) | Schizophrenia | Individual | · Narrative enhancement | No | 6 sessions | Ward | Standard care | PDD |

| Cont.: 27 (age: 33) | · Psychoeducation | 2 wk | |||||||

| 30 min | |||||||||

| Yanos et al. [22], USA | Exp.: 85 (age: 47) | Schizophrenia | Group | · Cognitive behavioral therapy | No | 20 sessions | OPD, ward | Supportive group therapy | ISMI |

| Cont.: 85 (age: 43) | · Narrative enhancement | 20 wk | |||||||

| · Psychoeducation | 60 min | ||||||||

| Moderators | n | Sub-analysis | Between-group homogeneity | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Hedges’ g (95% CI) | Z | p | Q | df (Q) | p | I2 | Q | df (Q) | p | ||

| Diagnosis | 2.48 | 1 | .115 | ||||||||

| Schizophrenia | 9 | –0.81 (–1.52 to –0.10) | –2.25 | .025 | 274.07 | 8 | <.001 | 97.08 | |||

| Other severe mental illness | 6 | –0.22 (–0.42 to –0.03) | –2.21 | .027 | 10.55 | 5 | .061 | 52.62 | |||

| Intervention format | 1.74 | 1 | .187 | ||||||||

| Group | 11 | –0.26 (–0.40 to –0.12) | –3.61 | <.001 | 20.28 | 10 | .027 | 50.70 | |||

| Individual or combined | 4 | –1.37 (–3.03 to 0.28) | –1.63 | .103 | 169.93 | 3 | <.001 | 98.23 | |||

| Intervention type | 9.59 | 2 | .008 | ||||||||

| Single | 2 | –0.88 (–1.22 to –0.54) | –5.04 | <.001 | 0.00 | 1 | .968 | 0.00 | |||

| Integrated (two) | 5 | –0.24 (–0.47 to –0.01) | –2.05 | .040 | 8.55 | 4 | .074 | 53.19 | |||

| Integrated (three) | 8 | –0.72 (–1.45 to 0.02) | –1.91 | .056 | 285.33 | 7 | <.001 | 97.55 | |||

| Peer support | 1.50 | 1 | .220 | ||||||||

| Yes | 5 | –0.33 (–0.52 to –0.15) | –3.59 | <.001 | 3.85 | 4 | .427 | 0.00 | |||

| No | 10 | –0.71 (–1.29 to –0.14) | –2.43 | .015 | 312.22 | 9 | <.001 | 97.12 | |||

| Sessions | 1.99 | 2 | .370 | ||||||||

| ≤8 | 5 | –0.58 (–0.97 to –0.20) | –2.96 | .003 | 16.28 | 4 | .003 | 75.43 | |||

| 9–16 | 7 | –0.72 (–1.58 to 0.14) | –1.65 | .099 | 298.97 | 6 | <.001 | 97.99 | |||

| ≥17 | 3 | –0.32 (–0.51 to –0.14) | –3.37 | .001 | 0.34 | 2 | .842 | 0.00 | |||

| Duration (wk) | 1.30 | 2 | .270 | ||||||||

| ≤8 | 5 | –0.58 (–0.96 to –0.20) | –2.97 | .003 | 12.75 | 4 | .013 | 68.62 | |||

| 9–16 | 2 | –0.25 (–0.79 to 0.30) | –0.89 | .372 | 4.64 | 1 | .031 | 78.47 | |||

| ≥17 | 8 | –0.69 (–1.37 to –0.02) | –2.01 | .044 | 292.08 | 7 | <.001 | 97.60 | |||

| Session length (min)a) | 11.24 | 3 | .011 | ||||||||

| 30 | 2 | –0.88 (–1.22 to –0.54) | –5.04 | <.001 | 0.00 | 1 | .968 | 0.00 | |||

| 60 | 4 | –0.25 (–0.43 to –0.07) | –2.72 | .006 | 2.09 | 3 | .553 | 0.00 | |||

| 90 | 3 | –0.23 (–0.52 to 0.06) | –1.53 | .126 | 5.09 | 2 | .078 | 60.71 | |||

| ≥120 | 4 | –0.45 (–0.81 to –0.08) | –2.39 | .017 | 8.18 | 3 | .042 | 63.34 | |||

| Intervention setting | 0.85 | 1 | .357 | ||||||||

| Community center | 6 | –0.89 (–1.98 to 0.21) | –1.59 | .113 | 262.55 | 5 | <.001 | 98.10 | |||

| Other intervention setting | 9 | –0.36 (–0.57 to –0.15) | –3.37 | .001 | 27.88 | 8 | <.001 | 71.31 | |||

Cont., control group; CRT, cognitive remediation training; Exp., experimental group; ISMI, Internalized Stigma in Mental Illness Scale; OPD, outpatient department; PDD, Perceived Devaluation Discrimination; PL, Perceived Legitimacy of Discrimination; SSMI, Self-Stigma of Mental Illness Scale. Not included in meta-analysis.

CI, confidence interval; df, degrees of freedom. Not included two studies that did not present length per session.

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

ePub Link

ePub Link Cite

Cite