Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 55(3); 2025 > Article

-

Research Paper

여성 화상 생존자의 외상 후 삶의 변화: 내러티브 탐구 -

김리아1

, 최인영1

, 최인영1 , 윤지수2,3

, 윤지수2,3 , 최희승2

, 최희승2

- Life changes following trauma in female burn survivors: a narrative inquiry

-

Riah Kim1

, Inyoung Choe1

, Inyoung Choe1 , Ji-Su Yun2,3

, Ji-Su Yun2,3 , Heeseung Choi2

, Heeseung Choi2

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2025;55(3):425-439.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.25003

Published online: August 1, 2025

1서울대학교 간호대학, BK21 미래간호인재 양성사업단 대학원

2서울대학교 간호대학, 간호과학연구소

3서울아산병원 간호부

1Graduate School, College of Nursing, Center for World-Leading Human-Caring Nurse Leaders for the Future by Brain Korea 21 (BK21) Four Project, Seoul National University, Seoul, Korea

2College of Nursing, The Research Institute of Nursing Science, Seoul National University, Seoul, Korea

3Department of Nursing, Asan Medical Center, Seoul, Korea

- Corresponding author: Inyoung Choe College of Nursing, Seoul National University, 103 Daehak-ro, Jongno-gu, Seoul 03080, Korea E-mail: iny.april@gmail.com

- Ji-Su Yun Department of Nursing, Asan Medical Center, 88 Olympic-ro 43-gil, Songpa-gu, Seoul 05505, Korea E-mail: nuryun@snu.ac.kr

© 2025 Korean Society of Nursing Science

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NoDerivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0) If the original work is properly cited and retained without any modification or reproduction, it can be used and re-distributed in any format and medium.

- 1,980 Views

- 112 Download

Abstract

-

Purpose

- Burn survivors endure repeated exposure to intense pain and face recurring trauma throughout social adaptation. This study explored how female burn survivors construct the meaning of their traumatic experience of a burn accident and the subsequent changes in their lives.

-

Methods

- A qualitative study was conducted using narrative inquiry. Participants were recruited through purposive sampling, and each engaged in three in-depth interviews, resulting in a total of 21 interviews between April 18, 2024, and August 1, 2024. Each interview lasted 90 minutes on average and was conducted in a comfortable location preferred by the participants. The collected data were analyzed through Connelly and Clandinin’s approach.

-

Results

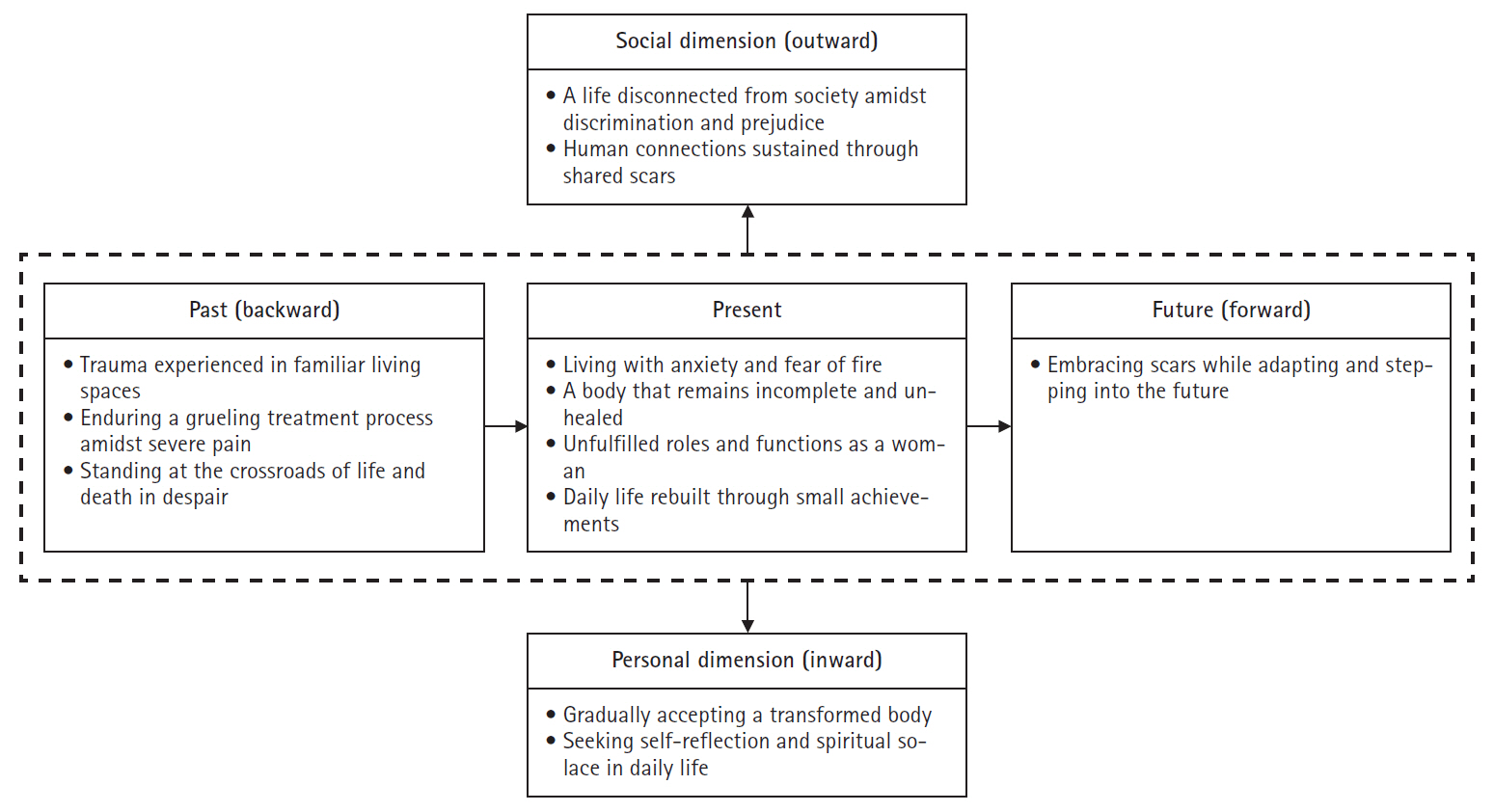

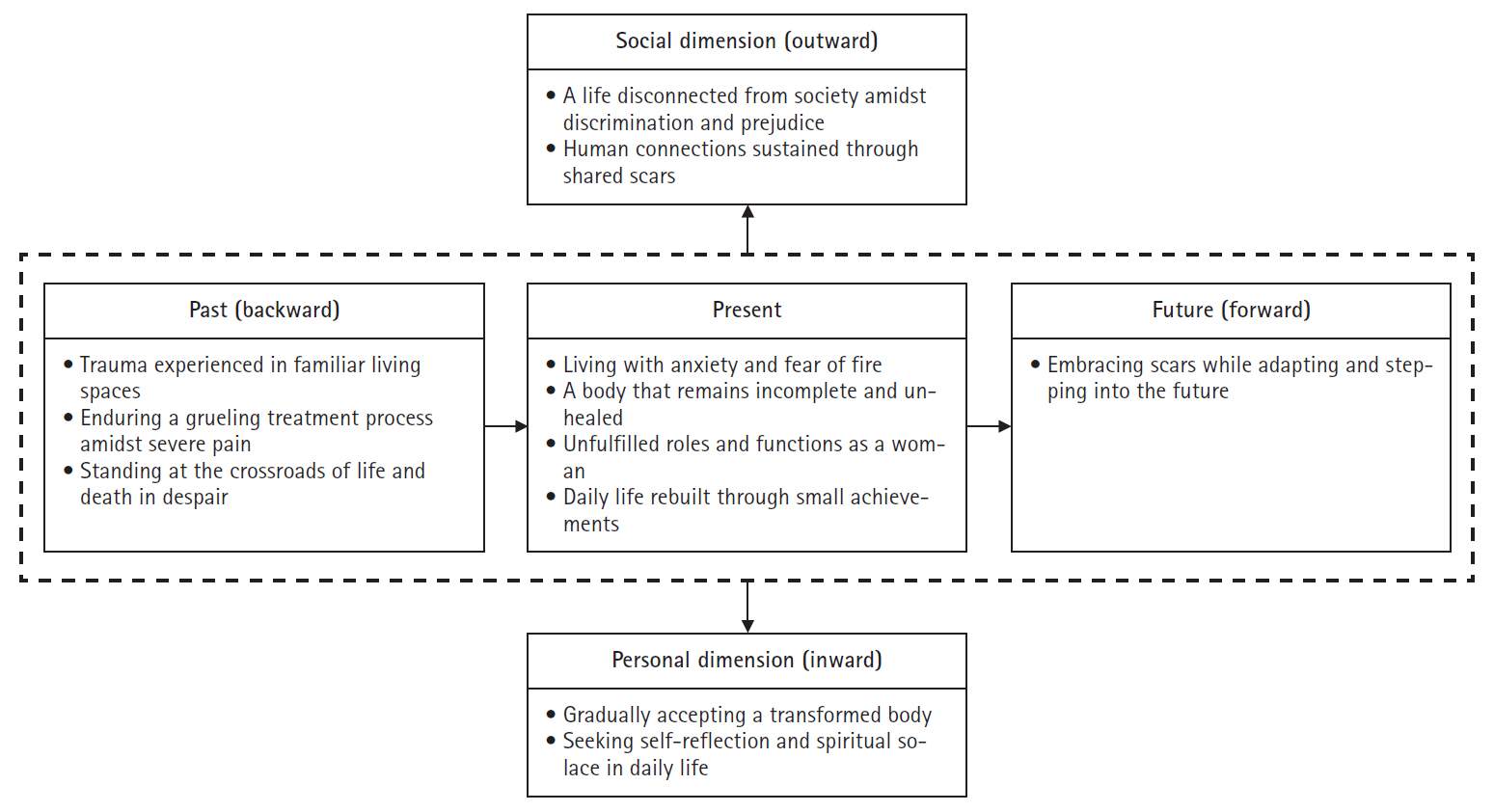

- The participants were seven women with burns on the full body, face-upper limbs, or face-torso. All burns were third- to fourth-degree, and most participants had lived with these injuries for over 10 years. From the significant statements, five themes and 12 subthemes were extracted. The five themes were “unforeseen catastrophe,” “burn scars encroaching upon daily life,” “navigating life as an incomplete woman,” “exclusion from social integration,” and “the meaning of life deepened by suppressed pain.”

-

Conclusion

- Female burn survivors experienced immense hardships following their accidents. However, through their recovery efforts, they found new meaning in life, experienced a renewed sense of being alive, and achieved inner growth and maturity. This study highlights the need for social support and underscores the importance of providing various opportunities and policy assistance for female burn survivors dealing with trauma.

서론

방법

1) 현장에 존재하기

2) 현장에서 현장 텍스트로 이동하기와 현장 텍스트 구성하기

3) 현장 텍스트에서 연구 텍스트로 이동하기와 연구 텍스트 작성하기

결과

1) 창연(참여자 1)의 이야기

2) 아인(참여자 2)의 이야기

3) 노연(참여자 3)의 이야기

4) 영신(참여자 4)의 이야기

5) 다정(참여자 5)의 이야기

6) 복희(참여자 6)의 이야기

7) 경동(참여자 7)의 이야기

1) 예기치 않게 찾아온 재앙

(1) 일상 속에서 화마로 인해 무너진 삶

여느 때처럼 가족들 식사준비를 위해서 가스 불을 점화했는데, 이미 가스줄에 가스가 새고 있었고, 그게 터지면서 몸에 불이 붙어서 전신 85% 화상을 입었어요. 속옷을 입어서 가슴과 같은 이런 중요 부위만 제외하고 전신 화상을 입었어요. 가족들은 다행히 그때 방에 들어가 있어서 괜찮았죠. (영신, 참여자 4)

지하 방에서 가족이랑 살았는데, 부엌 쪽에서 화재가 났어요. 그때 엄마는 신고하려고 그 부엌을 지나가다가 심하게 화상을 입으셨어요. 아버지는 저를 이불에 감싸고 안고 계시다가 연기에 질식하셨고요… 저는 어렸을 때 가장 안전하다고 생각했던 공간인 집에서 불이 났다는 트라우마가 있어요. 이후 가족이 해체되고, 살 곳이 없어서 고등학교 시절까지 고시원에 있었어요. (아인, 참여자 2)

(2) 생지옥 같은 통증

통증은 말로 표현이 안 돼요. 매일 드레싱 받으러 가는데, 딱 생지옥으로 가는 느낌. 죽기보다 싫거든요. 소독 받다가 몇 번을 까무러쳤는지 몰라요. 하루만 안 해도 몸에서는 너무 심한 냄새가 나는데, 그 악취보다 치료받는 게 더 싫었어요. 죽는 게 더 나았을 정도로요. (복희, 참여자 6)

사춘기 시절 3주에 걸쳐서 수술을 하다 보니 생리할 때 수술하는 경우도 있었고, 화상 피부 이식을 해야 하니깐 옷을 다 벗고 들어가야 되고. 그 당시에는 많이 힘들었던 것 같아요.…제일 고통스러웠던 건 온몸이 간지러웠던 거…. 수술하다가 심장도 한번 멈췄다고도 했어요. 그때 공포와 두려움이 여전히 생각나요. (경동, 참여자 7)

(3) 거울 속에 서 있는 흉측한 모습

내 얼굴을 거울로 보니 머리카락은 하나도 없고, 양팔도 다 붙어버리고, 밥을 먹을 때도 두 번 먹고 쉬어야 될 정도로 힘도 없었고요. 더 이상 여자로서 살 수가 없겠다는 생각이 가장 먼저 들었어요. 그래서 시간만 있으면 죽으려고 하는데 움직일 수 있어야지. 움직일 수도 없는 거예요. (노연, 참여자 3)

사고 후 처음 거울을 봤는데 눈썹도 다 타버려서 없고, 말 그대로 너무 흉측한 거예요. 소리도 안 나와요. 아무 소리 없이 멍하게 있다가 울고, 퇴원할 때는 멀쩡하게 나갈 수 있겠지. 고통스러운 치료만 끝나면 아무렇지 않게 괜찮아질 거라고 생각했던 거 같아요. (아인, 참여자 2)

2) 일상을 잠식한 화상흔

(1) 죽음과 맞닿은 고립의 시간

퇴원 후 외부와 단절한 생활은 3–4년 정도였고, 침대에 누워서 죽을 생각만 했어요. 어떻게 하면 편하게 죽을 수 있을지요… 숨이 붙어있으니깐 그냥 사는 거지. 죽고 싶다는 생각은 계속 있었는데 자살 시도는 못 했어요. 살아있어도 내가 어떻게 하면 편하게 죽을 수 있을지 많은 생각을 했던 것 같아요. (영신, 참여자 4)

사회로 나오는 데 7년이 걸렸어요. 너무 아프니깐 옷도 못 입고, 나쁜 선택도 여러 번 했어요… 집에 있으면서 혼자만의 시간 동안 비관적인 생각이 쌓였어요. ‘왜 나한테만 이런 일이 생겼지?’라는 생각들로 가득 찼어요… 한 번은 재단 후원을 받아서 미국을 갔는데, 미국에 있는 여성 화상 생존자들도 세상 밖으로 못 나오는 분들이 많은 거예요. 여성 화상 생존자들이 사회 밖으로 나오기 힘든 건 미국이나 한국이나 둘 다 어렵다고 그때 알았죠. (다정, 참여자 5)

(2) 사라지지 않는 과거의 고통

지금도 정신과를 다니는데, 딸각 소리 나는 가스레인지가 무서워요. 외상 후 스트레스 장애를 진단받았고, 지금도 꾸준히 약을 먹고 있어요… 식당을 가더라도 가스가 없어야 해요. 가스가 터질 거 같으니깐 집 안 부엌을 지금도 못 들어가요. 가스가 언제든지 터질 거 같은 느낌… 집 안 가스레인지 자체를 아예 그릇으로 덮어놓고, 안 보이게 하려고 주위에 잔뜩 물건을 쌓아놓고 살아요. (노연, 참여자 3)

소독 당시 진물들이 뜯겨 나가면서 너무 아프니깐 소리 지르고, 기절하기도 하고. 그게 몇 십 년이 지난 지금도 제 속에 남아 있나 봐요. 제가 자다가 비명을 지른다고 하더라고요. 가족들과 같이 자다가 갑자기 소리를 지르고, 다시 잔대요. 아무래도 당시 치료 기억이 너무 고통스러워서 여전히 몸이 기억하지 않나 싶어요. (아인, 참여자 2)

3) 불완전한 여성으로서의 삶

(1) 아름다움을 포기함

저는 평생 외모에 대한 자신감이 없었던 것 같아요. 평생 자신이 없었죠… 저랑 제일 친한 친구인데 친구 결혼식 때 저는 머리에 엄청 큰 물주머니를 차고 있었거든요. 그래서 단체사진도 같이 못 찍었어요. 그건 마음이 조금 아팠던 것 같아요. 걔는 가장 화려하고 예뻤던 그 시절. 나는 내가 원하는 삶을 살고 있지만, 그럼에도 항상 외롭고 처절했어요. (경동, 참여자 7)

(2) 멀어진 결혼생활

여자는 예뻐야 하잖아요. 결혼도 해야 되고, 그 흉터를 누가 안고 가요. 어느 남자가 정말로 사랑하지 않으면 같이 살아주겠냐고. 세상에 절반이 여자인데… 결혼을 못할 것 같았어요. 나의 이 모습을 누가 책임을 질 수 없을 것 같으니 평생 할 수 있는 직업을 가져야겠다. 그래서 엄마랑 형제들에게 무게를 싣지 말자. 그래서 유아교육과를 야간으로 가게 되었어요. (창연, 참여자 1)

화상 후 남편은 시댁에 살고, 저는 친정에 가 있고. 몸과 거리가 멀어지니 남편이랑 멀어지더라고요… 화상 자조모임에 오랫동안 나오면서 느낀 것은 남성 화상 생존자는 아내와 거의 안 헤어져요. 그런데 여성들은 남편과 많이 헤어지더라고요. 화상은 겉으로 드러나는 것이다 보니 화상에 대한 배우자의 거부감이라고 생각해요… 알고 지낸 여성 화상 생존자도 집안 반대로 결혼을 못했고, 결국 헤어졌어요. 여자니깐 그러더라고. 여성들은 남자들에 비해서 확실히 다른 거 같아요. (다정, 참여자 5)

(3) 놓쳐버린 모성 역할

화상으로 인해 옆구리가 당기니까 임신하면 산모도 위험하고 아기도 위험하다고 하더라고요. 화상으로 독한 약도 많이 쓰니까. 여자로서 기능할 수 있는 그런 것들을 많이 내려놨죠. 여자로서, 엄마로서 아기를 갖고 싶어도 포기하게 되는 그런 것들이요. (아인, 참여자 2)

두 명의 자녀들이 제 대소변 다 받아내고, 시골이니까 애들이 연탄도 다 교환하고, 엄마 밥도 애들이 다 먹여줘야 했어요… 애들 입장에서는 가장 많은 돌봄을 받아야 할 시기인 초등학생 때 엄마로서 애들을 돌보지 못했잖아요. 그게 제일 미안했어요. (영신, 참여자 4)

4) 사회로부터 배제됨

(1) 외모 중심 사회 속 따가운 시선

사회는 아직도 보여지는 모습이 중요하구나. 길을 갈 때도 “저게 여자야? 저런 것도 여자라고.” 이런 소리를 몇 번 들었어요. “쟤는 왜 길거리를 돌아다녀? 집구석에나 있지, 왜 다녀? 저것도 여자라고.” 이렇게요. 젊은 애들도 그러고, 연세가 드신 분들도 그러고요. 저희 아버지도 그런 부분을 걱정하고 안타까워하셨어요. 아들이 다친 것보다 딸이 다친 게 더 마음이 아팠다고 하더라고요. (아인, 참여자 2)

지하철에서 사람을 마주하면 움츠러들고 피했어요. 사람들은 제 손 같은 거 보면서 저를 이상하게 쳐다보는 사람도 많아요… 사람들 시선이 따갑다 보니까 전철에 앉아있다가 내가 옆에 앉으면 막 도망가고, 목욕탕 주인이 다음부터 오지 말라고 하고요. 저 하나 때문에 여러 사람 놓친다는 거죠. (복희, 참여자 6)

(2) 보상의 사각지대에 놓임

화상을 경험한 남성분들은 일하다가 다치는 경우가 많아서 산재 처리가 많아요. 그런데 여성들은 부엌에서 집안일을 하거나 직업을 가져서 일을 할 때에도 취약한 곳에 일해서 산재 처리가 안 되는 경우가 정말 많더라고요. 그러다 보니 치료할 때 경제적인 거부터 생각하게 되더라고요… 모든 치료를 보상 없이 제 돈으로 해야 되었으니까 정말 힘들었어요. (영신, 참여자 4)

당시만 해도 수술비가 워낙 많이 나왔어요. 비급여라서 이루 말할 수도 없었어요. 한 번 수술하면 1,200–1,500만 원 나오는 거예요. 내 살을 떼어서 그 화상 입은 부위에 붙이는데, 그렇게 비싼 거예요. 이걸 어떻게 감당해요. 그래서 겉에 상처만 없는 정도로 나은 상태에서 퇴원을 하게 된 거죠. 병원비 때문에 겨드랑이도 서로 다 붙은 상태에서 퇴원을 하게 되었어요. (다정, 참여자 5)

5) 눌러둔 아픔과 함께 두터워진 삶의 의미

(1) 긴 세월 굳어진 흉터처럼 단단해지는 마음

시간이 지나면 물렀던 부분들이 흉터처럼 단단해지고 피부들이 두꺼워지는 것처럼 우리 마음도 두꺼워지고 단단해질 거라고 생각해요. 특히 사춘기 때 정말 힘들거든요. 저도 겪어왔지만 그때 많이 힘들고, 왕따를 많이 당하고… 그 시기를 조금만 참으면 기술도 많이 좋아지고, 완전히 깨끗해지진 않지만 우리 모두 누군가에게 필요한 존재가 될 수도 있다고 생각해요. (아인, 참여자 2)

겉으로 보면 화상을 입은 모습으로 누가 행복하고 그러겠어요. 우리는 불이 제일 무서워요. 죽어서도 꺼지지 않은 불인 지옥에 가지 않았으면 좋겠어요. 특히 종교를 통해서 평안을 얻고 살아가는 제 모습을 보면서 같은 화상 동료들도 위로 받는 모습을 보면 너무 감사하더라고요. 제가 처한 상황은 크게 안 바뀔지라도 이렇게 마음가짐이 변하니까 웃음도 생기고, 지금은 행복해요. (영신, 참여자 4)

(2) 박혀 있는 울분의 응어리

저 마음 깊은 배꼽보다 더 깊은 곳에 응어리를 아직 가지고 있어요. 이 응어리가 숨어있다가 한 번씩 불쑥 올라오긴 해요. ‘내가 아직도 이러고 살아야 되나?’ 이런 응어리요. 이게 완전히 사라지지 않아요. 감정도 한 번씩 심하게 가라앉기도 하고요. 살다가 한 번씩 ‘이러고 사는 게 맞는 건가’ 이런 생각들이 들어요. 그래도 살아야 되는 삶이니까 우리는 포기하지 않고 살아요. 그래서 우리는 항상 그 응어리와 계속 같이 산다고 봐야 돼요. (다정, 참여자 5)

고찰

결론

-

Conflicts of Interest

Heeseung Choi has been the Associate Editor of Journal of Korean Academy of Nursing since 2022 but had no role in the review process. Except for that, no potential conflict of interest relevant to this article was reported.

-

Acknowledgements

None.

-

Funding

None.

-

Data Sharing Statement

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Author Contributions

Conceptualization and Methodology: RK, JSY. Data curation or/and Analysis: RK, IC, JSY, HC. Funding acquisition: RK. Investigation: RK, JSY. Project administration or/and Supervision: RK, HC. Resources or/and Software: RK, IC, JSY, HC. Validation: RK, IC, JSY, HC. Visualization: RK, IC, HC. Writing original draft or/and Review & Editing: RK, IC, JSY, HC. Final approval of the manuscript: all authors.

Article Information

- 1. Spronk I, Legemate C, Oen I, van Loey N, Polinder S, van Baar M. Health related quality of life in adults after burn injuries: a systematic review. PLoS One. 2018;13(5):e0197507. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197507ArticlePubMedPMC

- 2. World Health Organization. Burns [Internet]. World Health Organization; 2018 [cited 2024 Oct 30]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/burns

- 3. Health Insurance Review and Assessment Service. Statistics on diseases and medical practices in daily life [Internet]. Health Insurance Review and Assessment Service; 2023 [cited 2024 Oct 30]. Available from: https://www.hira.or.kr/ebooksc/ebook_472/ebook_472_201803281057049800.pdf

- 4. Wasiak J, Lee SJ, Paul E, Mahar P, Pfitzer B, Spinks A, et al. Predictors of health status and health-related quality of life 12 months after severe burn. Burns. 2014;40(4):568-574. https://doi.org/10.1016/j.burns.2014.01.021ArticlePubMed

- 5. Idrees S, Gul I, Faize FA, Akhtar M. Psychological Reactions, social support, and coping styles in Pakistani female burn survivors. J Burn Care Res. 2017;38(6):e934-e943. https://doi.org/10.1097/BCR.0000000000000525ArticlePubMed

- 6. Rumsey N, Harcourt D. Body image and disfigurement: issues and interventions. Body Image. 2004;1(1):83-97. https://doi.org/10.1016/S1740-1445(03)00005-6ArticlePubMed

- 7. Ban M, Lee J. Beautiful encounter with myself. Korean J Qual Res Soc Welf. 2019;13(3):69-102. https://doi.org/10.22867/kaqsw.2019.13.3.69Article

- 8. Kim KJ, Won MH. Pruritus in burn survivors. J Korea Acad Ind Coop Soc. 2016;17(1):45-53. https://doi.org/10.5762/KAIS.2016.17.1.45Article

- 9. Church D, Elsayed S, Reid O, Winston B, Lindsay R. Burn wound infections. Clin Microbiol Rev. 2006;19(2):403-434. https://doi.org/10.1128/CMR.19.2.403-434.2006ArticlePubMedPMC

- 10. Zhang P, Zou B, Liou YC, Huang C. The pathogenesis and diagnosis of sepsis post burn injury. Burns Trauma. 2021;9:tkaa047. https://doi.org/10.1093/burnst/tkaa047ArticlePubMedPMC

- 11. Park SK, Lee JH. A study symptoms by types of burn patients in pre-hospital stage. Fire Sci Eng. 2015;29(4):95-104. https://doi.org/10.7731/KIFSE.2015.29.4.095Article

- 12. Park H, Yoon YM. Influencing predictors of quality of life in burn patients. J Korean Acad Adult Nurs. 2005;17(1):100-108.

- 13. Thombs BD, Notes LD, Lawrence JW, Magyar-Russell G, Bresnick MG, Fauerbach JA. From survival to socialization: a longitudinal study of body image in survivors of severe burn injury. J Psychosom Res. 2008;64(2):205-212. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2007.09.003ArticlePubMed

- 14. Wiechman Askay S, Magyar-Russell G. Post-traumatic growth and spirituality in burn recovery. Int Rev Psychiatry. 2009;21(6):570-579. https://doi.org/10.3109/09540260903344107ArticlePubMedPMC

- 15. Macedo JL, Santos JB. Predictive factors of mortality in burn patients. Rev Inst Med Trop Sao Paulo. 2007;49(6):365-370. https://doi.org/10.1590/s0036-46652007000600006ArticlePubMed

- 16. Langlois J, Vincent-Toskin S, Duchesne P, Soares de Vilhena B, Shashoua D, Calva V, et al. Fear avoidance beliefs and behaviors of burn survivors: a mixed methods approach. Burns. 2021;47(1):175-189. https://doi.org/10.1016/j.burns.2020.06.002ArticlePubMed

- 17. Sibbett SH, Carrougher GJ, Pham TN, Mandell SP, Arbabi S, Stewart BT, et al. Burn survivors’ perception of recovery after injury: a Northwest Regional Burn Model System investigation. Burns. 2020;46(8):1768-1774. https://doi.org/10.1016/j.burns.2020.09.008ArticlePubMed

- 18. Simons M, Price N, Kimble R, Tyack Z. Patient experiences of burn scars in adults and children and development of a health-related quality of life conceptual model: a qualitative study. Burns. 2016;42(3):620-632. https://doi.org/10.1016/j.burns.2015.11.012ArticlePubMed

- 19. Yuxiang L, Lingjun Z, Lu T, Mengjie L, Xing M, Fengping S, et al. Burn patients’ experience of pain management: a qualitative study. Burns. 2012;38(2):180-186. https://doi.org/10.1016/j.burns.2011.09.006ArticlePubMed

- 20. Abrams TE, Ogletree RJ, Ratnapradipa D, Neumeister MW. Adult survivors’ lived experience of burns and post-burn health: a qualitative analysis. Burns. 2016;42(1):152-162. https://doi.org/10.1016/j.burns.2015.09.011ArticlePubMed

- 21. Kil M, Lee Y. A qualitative study on interpersonal relationships of patients with facial burn injuries: phenomenological study. J Korean Acad Nurs. 2019;49(3):263-273. https://doi.org/10.4040/jkan.2019.49.3.263ArticlePubMed

- 22. Abrams TE, Ratnapradipa D, Tillewein H, Lloyd AA. Resiliency in burn recovery: a qualitative analysis. Soc Work Health Care. 2018;57(9):774-793. https://doi.org/10.1080/00981389.2018.1503213ArticlePubMed

- 23. Kim KJ, Boo S, Oh H. Burn survivors’ experiences of the ongoing challenges after discharge in South Korea: a qualitative study. Adv Skin Wound Care. 2021;34(5):1-6. https://doi.org/10.1097/01.ASW.0000734380.80661.ccArticle

- 24. Royse D, Badger K. Burn survivors’ near-death experiences: a qualitative examination. Omega (Westport). 2020;80(3):440-457. https://doi.org/10.1177/0030222818755286ArticlePubMed

- 25. Connelly FM, Clandinin DJ. Narrative inquiry. In: Green JL, Camilli G, Elmore PB, editors. Handbook of complementary methods in education research. 3rd ed. Routledge; 2012. p. 477-487.

- 26. Yastı AÇ, Şenel E, Saydam M, Özok G, Çoruh A, Yorgancı K. Guideline and treatment algorithm for burn injuries. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015;21(2):79-89. https://doi.org/10.5505/tjtes.2015.88261ArticlePubMed

- 27. Seo CH. A narrative inquiry of the mourning culture and post-traumatic growth process of female bereaved who lost their parents by suicide in adolescence. Ment Health Soc Work. 2022;50(4):32-63. https://doi.org/10.24301/MHSW.2022.12.50.4.32Article

- 28. Cha MH. Narrative inquiry into the complex trauma experience of HIV/AIDS male infected people in vulnerable classes: focus on self-sigma. Korean J Coun Case Stud Pract. 2018;3(1):71-89. https://doi.org/10.15703/kjccsp.3.1.201806.71Article

- 29. Geiger JD. Spouses of first responders: a narrative inquiry of survival, recovery and healing. University of the Pacific; 2022.

- 30. Yeom JS. Narrative inquiry in educational research: the concept, procedure, and dilemmas. J Anthropol Educ [Internet]. 2003 [cited 2024 Oct 30];6(1):119-140. Available from: https://kiss.kstudy.com/Detail/Ar?key=3226695

- 31. Guba EG, Lincoln YS. Competing paradigms in qualitative research. In: Denzin NK, Lincoln YS, editors. Handbook of qualitative research. Sage Publications; 1994. p. 105-117.

- 32. Sandelowski M. The problem of rigor in qualitative research. ANS Adv Nurs Sci. 1986;8(3):27-37. https://doi.org/10.1097/00012272-198604000-00005ArticlePubMed

- 33. Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated criteria for reporting qualitative research (COREQ): a 32-item checklist for interviews and focus groups. Int J Qual Health Care. 2007;19(6):349-357. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzm042ArticlePubMed

- 34. Mehta K, Thrikutam N, Hoyte-Williams PE, Falk H, Nakarmi K, Stewart B. Epidemiology and outcomes of cooking- and cookstove-related burn injuries: a World Health Organization global burn registry report. J Burn Care Res. 2023;44(3):508-516. https://doi.org/10.1093/jbcr/irab166ArticlePubMed

- 35. Bhate-Deosthali P, Lingam L. Gendered pattern of burn injuries in India: a neglected health issue. Reprod Health Matters. 2016;24(47):96-103. https://doi.org/10.1016/j.rhm.2016.05.004ArticlePubMed

- 36. Dalal PK, Saha R, Agarwal M. Psychiatric aspects of burn. Indian J Plast Surg. 2010;43(Suppl):S136-S142. https://doi.org/10.4103/0970-0358.70731ArticlePubMedPMC

- 37. Lerman SF, Sylvester S, Hultman CS, Caffrey JA. Suicidality after burn injuries: a systematic review. J Burn Care Res. 2021;42(3):357-364. https://doi.org/10.1093/jbcr/irab014ArticlePubMed

- 38. Wu CY, Lee MB, Lin CH, Kao SC, Tu CC, Chang CM. A longitudinal study on psychological reactions and resilience among young survivors of a burn disaster in Taiwan 2015-2018. J Adv Nurs. 2020;76(2):514-525. https://doi.org/10.1111/jan.14248ArticlePubMed

- 39. Willemse H, Geenen R, Egberts MR, Engelhard IM, Van Loey NE. Perceived stigmatization and fear of negative evaluation: two distinct pathways to body image dissatisfaction and self-esteem in burn survivors. Psychol Health. 2021;38(4):445-458. https://doi.org/10.1080/08870446.2021.1970160ArticlePubMed

- 40. Van Loey NE, Van Son MJ. Psychopathology and psychological problems in patients with burn scars: epidemiology and management. Am J Clin Dermatol. 2003;4(4):245-272. https://doi.org/10.2165/00128071-200304040-00004ArticlePubMed

- 41. Blain LM, Galovski TE, Robinson T. Gender differences in recovery from posttraumatic stress disorder: a critical review. Aggress Violent Behav. 2010;15(6):463-474. https://doi.org/10.1016/j.avb.2010.09.001Article

- 42. Thompson A, Kent G. Adjusting to disfigurement: processes involved in dealing with being visibly different. Clin Psychol Rev. 2001;21(5):663-682. https://doi.org/10.1016/s0272-7358(00)00056-8ArticlePubMed

- 43. Tagkalakis P, Demiri E. A fear avoidance model in facial burn body image disturbance. Ann Burns Fire Disasters. 2009;22(4):203-207. PubMedPMC

- 44. van Gelder ZJ, Snoeks A, van Zuijlen PP, de Vries R, Pijpe A. Complications during pregnancy after abdominal burn scars: a review. Eur Burn J. 2023;4(1):35-54. https://doi.org/10.3390/ebj4010005ArticlePubMedPMC

- 45. Mehta K, Arega H, Smith NL, Li K, Gause E, Lee J, et al. Gender-based disparities in burn injuries, care and outcomes: a World Health Organization (WHO) Global Burn Registry cohort study. Am J Surg. 2022;223(1):157-163. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2021.07.041ArticlePubMed

- 46. Jeong JJ, Kim HY, Lim J, Jung CK, Na SE. Gender inequality in industrial accident compensation insurance payments. In: Jeong JJ, Kim HY, Lim J, Jung CK, Na SE, editors. Study on gender inequality in industrial accident insurance benefits. Korean Women’s Development Institute; 2008. p. 40-64.

- 47. Moi AL, Haugsmyr E, Heisterkamp H. Long-term study of health and quality of life after burn injury. Ann Burns Fire Disasters. 2016;29(4):295-299. PubMedPMC

- 48. Baillie SE, Sellwood W, Wisely JA. Post-traumatic growth in adults following a burn. Burns. 2014;40(6):1089-1096. https://doi.org/10.1016/j.burns.2014.04.007ArticlePubMed

- 49. Calhoun LG, Tedeschi RG. Handbook of posttraumatic growth: research and practice. Routledge; 2006. 400 p.

References

Figure & Data

REFERENCES

Citations

Fig. 1.

| No. | Age (yr) | Period after the traumatic experience (yr) | Burn sites | Burn depth (degree) | Burn range (%) |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 63 | ≥30 | Face, trunk | 3–4 | 27 |

| 2 | 42 | ≥30 | Whole body | 3 | 80 |

| 3 | 73 | 20–30 | Whole body | 3 | 78 |

| 4 | 62 | 20–30 | Whole body | 3–4 | 85 |

| 5 | 53 | 10–20 | Whole body | 3–4 | 86 |

| 6 | 61 | ≤10 | Whole body | 3–4 | 70 |

| 7 | 53 | ≥30 | Face, arms | 3–4 | 27 |

| Main themes | Subthemes |

|---|---|

| Unforeseen catastrophe | A life devastated by fire in the midst of ordinary life |

| Excruciating pain in a living hell | |

| Distorted reflections of self in the mirror | |

| Burn scars encroaching upon daily life | Isolated moments teetering on the edge of death |

| The unending pain of the past | |

| Navigating life as an incomplete woman | Renunciation of aesthetic ideals |

| Estranged marital relationships | |

| Lost maternal roles | |

| Exclusion from social integration | Critical gaze in an appearance-oriented society |

| Being overlooked in compensation systems | |

| The meaning of life deepened by suppressed pain | A heart toughened like a scar hardened over time |

| Entrenched resentment and lingering emotional wounds |

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

ePub Link

ePub Link Cite

Cite