Articles

- Page Path

- HOME > J Korean Acad Nurs > Volume 55(2); 2025 > Article

-

Research Paper

종합병원과 요양병원의 유행성 감염병 대응 간호인력관리 주요 요인의 상대적 중요도 분석 -

차정은1

, 윤은경1,2

, 윤은경1,2

- Analysis of the relative importance of key factors in nursing workforce management for pandemic response in general hospitals and long-term care hospitals

-

Jeong Eun Cha1

, Eun Kyoung Yun1,2

, Eun Kyoung Yun1,2

-

Journal of Korean Academy of Nursing 2025;55(2):236-248.

DOI: https://doi.org/10.4040/jkan.24112

Published online: May 14, 2025

1경희대학교 간호과학대학

2경희대학교 동서간호학연구소

1College of Nursing Science, Kyung Hee University, Seoul, Korea

2East-West Nursing Research Institute, Kyung Hee University, Seoul, Korea

- Corresponding author: Eun Kyoung Yun College of Nursing Science, Kyung Hee University, 26 Kyungheedae-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 02447, Korea E-mail: ekyun@khu.ac.kr

-

†이 논문은 제1저자 차정은의 석사학위논문의 일부를 발췌한 것이다. (This manuscript is based on a part of the first author’s master’s thesis from Kyung Hee University. Year of 2024.)

†이 논문은 2023년 United Kingdom Alliance for Disaster Research (UKADR) Conference 2023에서 발표되었다. (This work was presented at the United Kingdom Alliance for Disaster Research (UKADR) Conference 2023, December 2023, Huddersfield, UK.)

© 2025 Korean Society of Nursing Science

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NoDerivs License (http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0) If the original work is properly cited and retained without any modification or reproduction, it can be used and re-distributed in any format and medium.

- 1,957 Views

- 74 Download

Abstract

-

Purpose

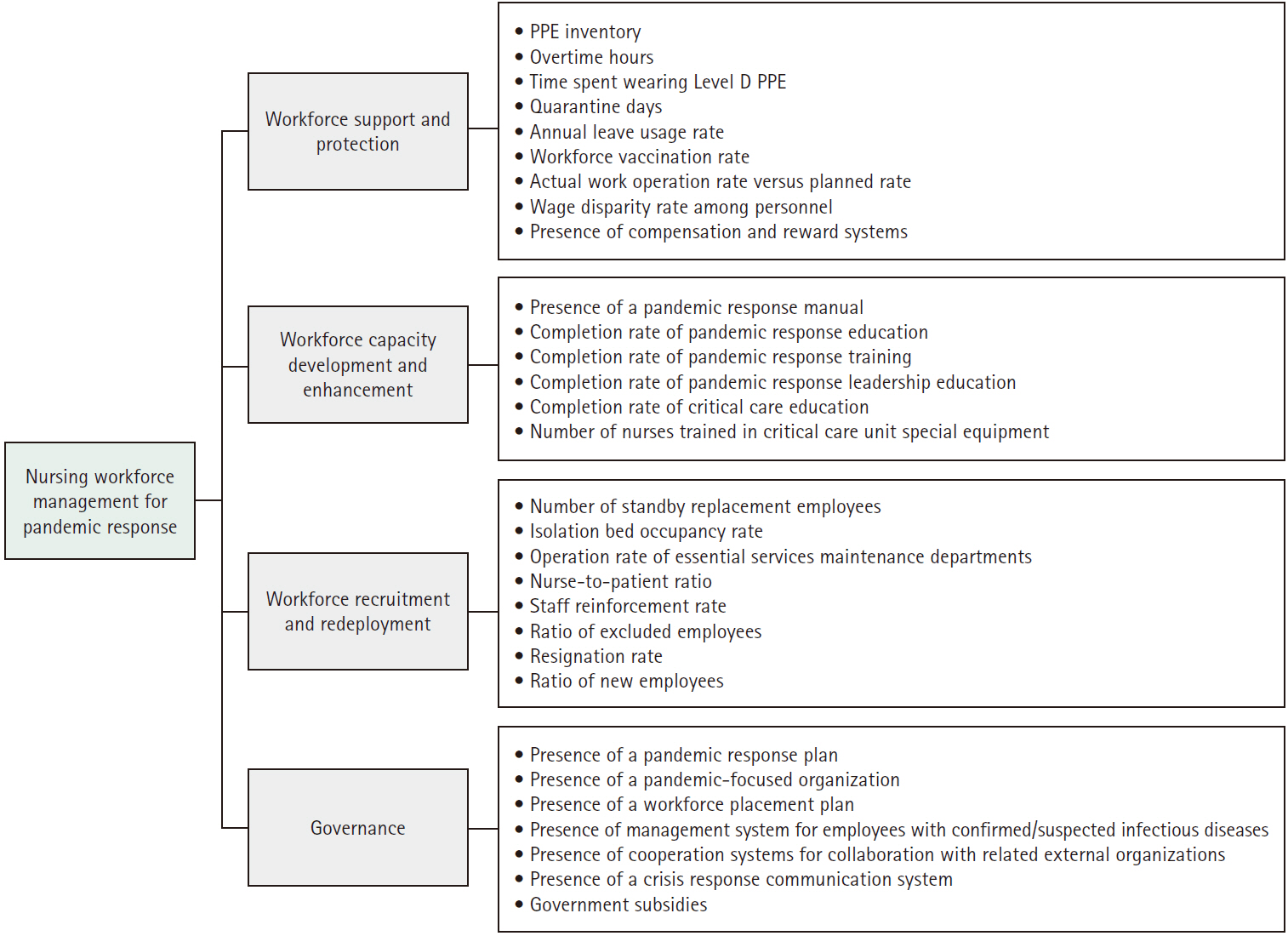

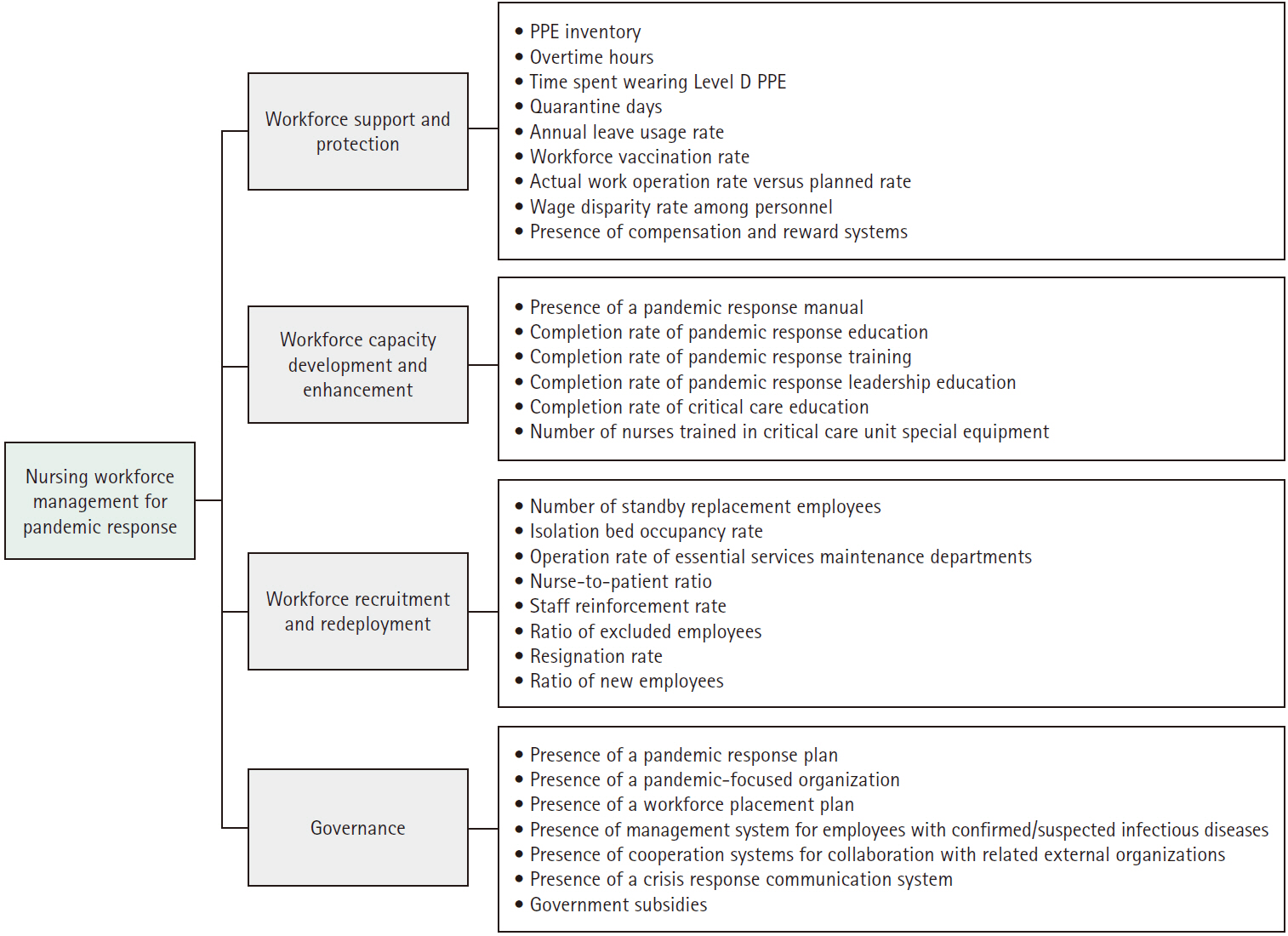

- This study aimed to identify the key factors in nursing workforce management for pandemic response in general hospitals and long-term care hospitals and to analyze the relative importance of these factors.

-

Methods

- A validity test was conducted with experts to select four categories and 30 key factors related to nursing workforce management for pandemic response. Surveys were collected from 25 nursing managers in general hospitals and 21 nursing managers in long-term care hospitals, and the relative importance of the key factors was analyzed using the analytic hierarchy process method.

-

Results

- Differences were found between the two groups in the relative importance of nursing workforce management for pandemic response. Specifically, the highest-ranking category was “workforce recruitment and redeployment” for general hospitals, but “workforce support and protection” for long-term care hospitals. The most important factor regarding nursing workforce management was the “nurse-to-patient ratio” for both general and long-term care hospitals.

-

Conclusion

- General and long-term care hospitals need to establish nursing workforce management strategies to effectively respond to pandemics with appropriate consideration of the relative importance and prioritization of key factors based on hospital characteristics.

서론

방법

1) 요인 범주화

(1) 선행연구 고찰

(2) 예비항목 구성

2) 항목 검증

(1) 자료수집

(2) 최종 항목 선정

3) 상대적 중요도 분석

(1) 대상자 선정

(2) 쌍대비교 설문 수집

(3) 상대적 중요도 산정

결과

1) 간호인력관리 범주의 상대적 중요도

2) 간호인력관리 주요 요인의 상대적 중요도

(1) 인력 지원 및 보호 요인의 상대적 중요도

(2) 인력 역량 개발 및 강화 요인의 상대적 중요도

(3) 인력 확보 및 재배치 요인의 상대적 중요도

(4) 거버넌스 요인의 상대적 중요도

3) 간호인력관리 주요 요인의 상대적 중요도 종합결과

고찰

결론

-

Conflicts of Interest

No potential conflict of interest relevant to this article was reported.

-

Acknowledgements

None.

-

Funding

This study was supported by the Government-wide R&D Fund for Infectious Disease Research (GFID), Republic of Korea (RS-2022-KH125928 (HG22C0051)).

-

Data Sharing Statement

Please contact the corresponding author for data availability.

-

Author Contributions

Conceptualization or/and Methodology: JEC, EKY. Data curation or/and Analysis: JEC. Funding acquisition: EKY. Investigation: JEC, EKY. Project administration or/and Supervision: EKY. Resources or/and Software: JEC, EKY. Validation: JEC, EKY. Visualization: JEC. Writing: original draft or/and Review & Editing: JEC, EKY. Final approval of the manuscript: all authors.

Article Information

- 1. Bloom DE, Cadarette D. Infectious disease threats in the twenty-first century: strengthening the global response. Front Immunol. 2019;10:549. https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.00549ArticlePubMedPMC

- 2. Kim Y, Park S. Care for older adults in the era of Corona-With, what and how should be done?: based on the experiences of senior care service providers. Korean J Soc Welf Res. 2020;67:89-121. https://doi.org/10.17997/SWRY.67.1.4Article

- 3. Bader MK, Braun A, Fox C, Dwinell L, Cord J, Andersen M, et al. A California hospital’s response to COVID-19: from a Ripple to a Tsunami warning. Crit Care Nurse. 2020;40(6):e1-e16. https://doi.org/10.4037/ccn2020799Article

- 4. Organisation for Economic Cooperation and Development. Beyond containment: health systems responses to COVID-19 in the OECD [Internet]. Organisation for Economic Cooperation and Development; c2020 [cited 2023 Sep 10]. Available from: https://doi.org/10.1787/6ab740c0-en

- 5. Bielicki JA, Duval X, Gobat N, Goossens H, Koopmans M, Tacconelli E, et al. Monitoring approaches for health-care workers during the COVID-19 pandemic. Lancet Infect Dis. 2020;20(10):e261-e267. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30458-8ArticlePubMedPMC

- 6. Choi BW, Ha Y. Factors influencing on core competencies in disaster nursing by university hospital nurses’ experiences of caring for patients with COVID-19. J Korean Acad Community Health Nurs. 2022;33(2):247-258. https://doi.org/10.12799/jkachn.2022.33.2.247Article

- 7. Park MY, Jeong SH, Kim HS, Lee EJ. Images of nurses appeared in media reports before and after outbreak of COVID-19: text network analysis and topic modeling. J Korean Acad Nurs. 2022;52(3):291-307. https://doi.org/10.4040/jkan.22002ArticlePubMed

- 8. McNicholas M, Marcus-Aiyeku U, Brodrick T, Fleming K, Harvey J, Weaver SH, et al. Not alone: one network’s approach to pandemic nurse staffing. Nurs Manage. 2021;52(10):24-30. https://doi.org/10.1097/01.NUMA.0000792020.48900.45ArticlePMC

- 9. Kim JO. A study on the association of nursing issues using big data of newspaper articles during the emerging infectious diseases: topic modeling and keyword network analysis [dissertation]. Seoul: Kyung Hee University; 2022;[cited 2024 Nov 10]. Available from: https://khu.dcollection.net/public_resource/pdf/200000631996_20250324023753.pdf

- 10. Lee DH, Shin SS, Jun BY, Lee JK. National level response to pandemic (H1N1) 2009. J Prev Med Public Health. 2010;43(2):99-104. https://doi.org/10.3961/jpmph.2010.43.2.99ArticlePubMed

- 11. Medical Service Act. Law No. 14438 (Sep 21, 2017) [Internet]. Korean Law Information Center; c2017 [cited 2024 Nov 10]. Available from: https://www.law.go.kr/LSW/lsEfInfoP.do?lsiSeq=188411#

- 12. Kim J, Kim S, Park E, Jeong S, Lee E. Policy issues and new direction for comprehensive nursing service in the National Health Insurance. J Korean Acad Nurs Adm. 2017;23(3):312-322. http://doi.org/10.11111/jkana.2017.23.3.312Article

- 13. Medical Service Act. Law No. 17787 (Jun 30, 2021) [Internet]. Korean Law Information Center; c2021 [cited 2024 Nov 10]. https://www.law.go.kr/LSW//lsInfoP.do?lsiSeq=225385&chrClsCd=010203&urlMode=engLsInfoR&viewCls=engLsInfoR#0000

- 14. Wu X, Zheng S, Huang J, Zheng Z, Xu M, Zhou Y. Contingency nursing management in designated hospitals during COVID-19 outbreak. Ann Glob Health. 2020;86(1):70. https://doi.org/10.5334/aogh.2918ArticlePubMedPMC

- 15. Kuhlmann E, Brînzac MG, Burau V, Correia T, Ungureanu MI. Health workforce protection and preparedness during the COVID-19 pandemic: a tool for the rapid assessment of EU health systems. Eur J Public Health. 2021;31(Supplement_4):iv14-iv20. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab152ArticlePubMedPMC

- 16. Cengiz Z, Isik K, Gurdap Z, Yayan EH. Behaviours and experiences of nurses during the COVID-19 pandemic in Turkey: a mixed methods study. J Nurs Manag. 2021;29(7):2002-2013. https://doi.org/10.1111/jonm.13449ArticlePubMedPMC

- 17. Cho H, Sagherian K, Steege LM. Hospital staff nurse perceptions of resources and resource needs during the COVID-19 pandemic. Nurs Outlook. 2023;71(3):101984. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2023.101984ArticlePubMedPMC

- 18. Mhawish HA, Rasheed AM. Staffing critical care with nurses amid the COVID-19 crisis: strategies and plans. Int Nurs Rev. 2022;69(3):369-374. https://doi.org/10.1111/inr.12738ArticlePubMed

- 19. Specht K, Primdahl J, Jensen HI, Elkjaer M, Hoffmann E, Boye LK, et al. Frontline nurses’ experiences of working in a COVID-19 ward: a qualitative study. Nurs Open. 2021;8(6):3006-3015. https://doi.org/10.1002/nop2.1013ArticlePubMedPMC

- 20. Park SJ, Kim HH, Jo HS, Lee EJ, Park JS, Kim MO. A case study of the crisis response in a hospital dedicated to COVID-19: focusing on nursing organization management. J Humanit Soc Sci. 2021;29(3):75-98. https://doi.org/10.22924/jhss.29.3.202112.004Article

- 21. Health workforce policy and management in the context of the COVID-19 pandemic response [Internet]. World Health Organization; c2020 [cited 2023 Aug 16]. Available from: https://iris.who.int/handle/10665/337333

- 22. Saaty TL. Priority setting in complex problems. IEEE Trans Eng Manag. 1983;30(3):140-155. https://doi.org/10.1109/TEM.1983.6448606Article

- 23. Miller GA. The magical number seven plus or minus two: some limits on our capacity for processing information. Psychol Rev. 1956;63(2):81-97. https://doi.org/10.1037/h0043158ArticlePubMed

- 24. Lynn MR. Determination and quantification of content validity. Nurs Res. 1986;35(6):382-386. https://doi.org/10.1097/00006199-198611000-00017ArticlePubMed

- 25. Ericsson KA, Krampe RT, Tesch-Römer C. The role of deliberate practice in the acquisition of expert performance. Psychol Rev. 1993;100(3):363-406. https://doi.org/10.1037/0033-295x.100.3.363Article

- 26. Saaty TL. The analytic hierarchy process. McGraw-Hill; 1980. 345 p.

- 27. Bae MK, Oh H. Relative weight evaluation for the vulnerability indicators of infectious disease using analytic hierarchy process in local governments. J Korea Content Assoc. 2021;21(9):704-713. https://doi.org/10.5392/JKCA.2021.21.09.704Article

- 28. Oh EG, Jang YS, Gong SL, Lee YJ. Development of agenda priority for nursing service research and development. J Korean Acad Nurs Adm. 2015;21(1):99-110. https://doi.org/10.11111/jkana.2015.21.1.99Article

- 29. Ministry of Health and Welfare; National Health Insurance Service. National Medical Care Resources and Utilization Survey (Korea). Ministry of Health and Welfare; 2022. Report No.: 11-1352000-000524-13.

- 30. Lee EJ, Cheon SY, Lee JH. Effect of nursing work environment on turnover intention of nurses in long-term care hospitals: the mediating effect of COVID-19 stress. Korean J Occup Health Nurs. 2022;31(1):22-30. https://doi.org/10.5807/kjohn.2022.31.1.22Article

- 31. Oh H, Lee NK. A phenomenological study of the lived experience of nurses caring for patients with COVID-19 in Korea. J Korean Acad Nurs. 2021;51(5):561-572. https://doi.org/10.4040/jkan.21112ArticlePubMed

- 32. Yun JH, Kim SY. Hospital, “there is a shortage of nurses”... record-high resignations and departures during COVID-19. The Maeil Shinmun [Internet]. 2022 Mar 27 [cited 2024 Nov 10]. Available from: https://www.imaeil.com/page/view/2022032710080642627

- 33. Yassi A, Grant JM, Lockhart K, Barker S, Sprague S, Okpani AI, et al. Infection control, occupational and public health measures including mRNA-based vaccination against SARS-CoV-2 infections to protect healthcare workers from variants of concern: a 14-month observational study using surveillance data. PLoS One. 2021;16(7):e0254920. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254920ArticlePubMedPMC

- 34. Kim J. Nurses' experience of Middle East respiratory syndrome patients care. J Korea Acad Ind Coop Soc. 2017;18(10):185-196. https://doi.org/10.5762/KAIS.2017.18.10.185Article

- 35. Emmarco AK, Toy BK, Pavone JM, Keller RK, Smith DE. Experience of nurses caring for COVID-19 patients supported by venovenous extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) after ECMO educational crash course. ASAIO J. 2023;69(3):267-271. https://doi.org/10.1097/MAT.0000000000001807ArticlePubMed

- 36. Kim Y, Lee K, Kim HY. Effects of nurse staffing level on in-hospital mortality and 30-day mortality after admission using Korean National Health Insurance Data. J Korean Clin Nurs Res. 2022;28(1):1-12. https://doi.org/10.22650/JKCNR.2022.28.1.1Article

- 37. Al Mutair A, Amr A, Ambani Z, Salman KA, Schwebius D. Nursing surge capacity strategies for management of critically ill adults with COVID-19. Nurs Rep. 2020;10(1):23-32. https://doi.org/10.3390/nursrep10010004ArticlePubMedPMC

- 38. Norful AA, Tucker S, Miller PS, Roberts H, Kelley MM, Monturo C, et al. Nursing perspectives about the critical gaps in public health emergency response during the COVID-19 pandemic. J Nurs Scholarsh. 2023;55(1):22-28. https://doi.org/10.1111/jnu.12795ArticlePubMed

- 39. Marks S, Edwards S, Jerge EH. Rapid deployment of critical care nurse education during the COVID-19 pandemic. Nurse Lead. 2021;19(2):165-169. https://doi.org/10.1016/j.mnl.2020.07.008ArticlePubMed

- 40. Molle E, Allegra M. Nurses’ perceptions of the buddy staffing model: implications for nurse leaders. Nurse Lead. 2021;19(6):625-629. https://doi.org/10.1016/j.mnl.2021.08.008Article

- 41. Lord H, Loveday C, Moxham L, Fernandez R. Effective communication is key to intensive care nurses’ willingness to provide nursing care amidst the COVID-19 pandemic. Intensive Crit Care Nurs. 2021;62:102946. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2020.102946ArticlePubMed

- 42. Turnipseed DL, VandeWaa EA. Crisis leadership during and after the COVID pandemic: astute nurse leaders make the difference. J Nurs Adm. 2022;52(3):154-159. https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000001123ArticlePubMed

References

Figure & Data

REFERENCES

Citations

Fig. 1.

| Characteristic | General hospitals (n=25) | Long-term care hospitals (n=21) |

|---|---|---|

| Gender | ||

| Women | 22 (85.0) | 20 (95.2) |

| Men | 3 (15.0) | 1 (4.8) |

| Age (yr) | 50.8±5.82 | 53.2±4.54 |

| Educational level | ||

| Bachelor’s | 2 (8.0) | 18 (85.7) |

| Master’s | 18 (72.0) | 2 (9.5) |

| Doctoral | 5 (20.0) | 1 (4.8) |

| Work experience (yr) | 26.40±5.37 | 27.14±5.14 |

| Category | General hospitals |

Long-term care hospitals |

||

|---|---|---|---|---|

| Importance | Priority | Importance | Priority | |

| Workforce support and protection | .289 | 2 | .329 | 1 |

| Workforce capacity development and enhancement | .239 | 3 | .183 | 3 |

| Workforce recruitment and redeployment | .313 | 1 | .314 | 2 |

| Governance | .159 | 4 | .174 | 4 |

| Factors | General hospitals |

Long-term care hospitals |

||

|---|---|---|---|---|

| Importance | Priority | Importance | Priority | |

| Workforce support and protection | ||||

| PPE inventory | .120 | 5 | .112 | 4 |

| Overtime hours | .125 | 3 | .143 | 2 |

| Hours spent wearing Level D PPE | .123 | 4 | .093 | 6 |

| Quarantine days | .072 | 6 | .065 | 9 |

| Annual leave usage rate | .057 | 9 | .066 | 8 |

| Workforce vaccination rate | .070 | 7 | .067 | 7 |

| Actual work operation rate versus planned rate | .157 | 2 | .102 | 5 |

| Wage disparities among personnel | .062 | 8 | .141 | 3 |

| Presence of compensation and reward systems | .214 | 1 | .211 | 1 |

| Workforce capacity development and enhancement | ||||

| Presence of a pandemic response manual | .324 | 1 | .264 | 1 |

| Completion rate of pandemic response education | .141 | 4 | .153 | 3 |

| Completion rate of pandemic response training | .158 | 3 | .202 | 2 |

| Completion rate of pandemic response leadership education | .104 | 5 | .140 | 4 |

| Completion rate of critical care education | .090 | 6 | .120 | 6 |

| Number of nurses trained in critical care unit special equipment | .183 | 2 | .121 | 5 |

| Workforce recruitment and redeployment | ||||

| Number of standby replacement employees | .129 | 3 | .093 | 5 |

| Isolation bed occupancy rate | .079 | 5 | .071 | 7 |

| Operation rate of essential services maintenance departments | .102 | 4 | .101 | 4 |

| Nurse-to-patient ratio | .292 | 1 | .309 | 1 |

| Staff reinforcement rate | .232 | 2 | .191 | 2 |

| Ratio of excluded employees | .066 | 6 | .108 | 3 |

| Resignation rate | .044 | 8 | .079 | 6 |

| Ratio of new employees | .056 | 7 | .048 | 8 |

| Governance | ||||

| Presence of a pandemic response plan | .213 | 2 | .229 | 1 |

| Presence of a pandemic-focused organization | .212 | 3 | .177 | 3 |

| Presence of a workforce placement plan | .229 | 1 | .186 | 2 |

| Presence of a management system for employees with confirmed/suspected infectious diseases | .077 | 6 | .143 | 4 |

| Presence of systems for collaboration with related external organizations | .059 | 7 | .060 | 7 |

| Presence of crisis response communication system | .103 | 5 | .078 | 6 |

| Government subsidies | .107 | 4 | .127 | 5 |

| Factors | General hospital |

Long term-care hospital |

||

|---|---|---|---|---|

| Importance | Priority | Importance | Priority | |

| Workforce support and protection | ||||

| PPE inventory | .035 | 11 | .037 | 8 |

| Overtime hours | .036 | 9 | .047 | 5 |

| Hours spent wearing Level D PPE | .035 | 11 | .030 | 15 |

| Quarantine days | .021 | 19 | .021 | 27 |

| Annual leave usage rate | .017 | 25 | .022 | 22 |

| Workforce vaccination rate | .020 | 22 | .022 | 22 |

| Actual work operation rate versus planned rate | .045 | 5 | .033 | 11 |

| Wage disparity rate among personnel | .018 | 23 | .046 | 6 |

| Presence of compensation and reward systems | .062 | 4 | .070 | 2 |

| Workforce capacity development and enhancement | ||||

| Presence of a pandemic response manual | .077 | 2 | .048 | 4 |

| Completion rate of pandemic response education | .034 | 13 | .028 | 17 |

| Completion rate of pandemic response training | .038 | 8 | .037 | 8 |

| Completion rate of pandemic response leadership education | .025 | 17 | .026 | 18 |

| Completion rate of critical care education | .021 | 19 | .022 | 22 |

| Number of nurses trained in critical care unit special equipment | .044 | 6 | .022 | 22 |

| Workforce recruitment and redeployment | ||||

| Number of standby replacement employees | .040 | 7 | .029 | 16 |

| Isolation bed occupancy rate | .025 | 17 | .023 | 21 |

| Operation rate of essential services maintenance departments | .032 | 16 | .032 | 12 |

| Nurse-to-patient ratio | .091 | 1 | .097 | 1 |

| Staff reinforcement rate | .073 | 3 | .060 | 3 |

| Ratio of excluded employees | .021 | 19 | .034 | 10 |

| Resignation rate | .014 | 28 | .025 | 19 |

| Ratio of new employees | .018 | 23 | .015 | 28 |

| Governance | ||||

| Presence of a pandemic response plan | .034 | 13 | .040 | 7 |

| Presence of a pandemic-focused organization | .034 | 13 | .031 | 14 |

| Presence of a workforce placement plan | .036 | 9 | .032 | 12 |

| Presence of management system for employees with confirmed/suspected infectious diseases | .012 | 29 | .025 | 19 |

| Presence of systems for collaboration with related external organizations | .009 | 30 | .010 | 30 |

| Presence of a crisis response communication system | .016 | 27 | .014 | 29 |

| Government subsidies | .017 | 25 | .022 | 22 |

Values are presented as number (%) or mean±standard deviation.

PPE, personal protective equipment.

PPE, personal protective equipment.

KSNS

KSNS

E-SUBMISSION

E-SUBMISSION

ePub Link

ePub Link Cite

Cite